[人民网] 东华学子携“爬楼机器人”亮相工博会

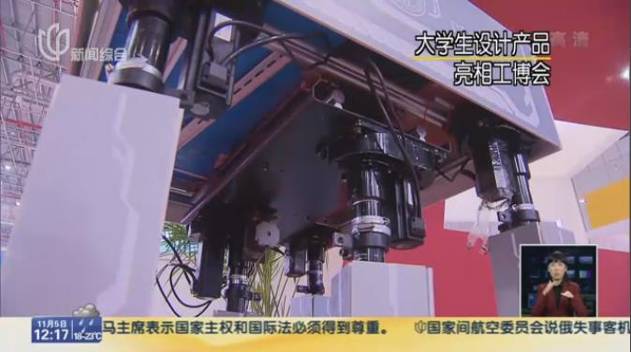

图注:袁晨旺向记者介绍“爬楼机器人”

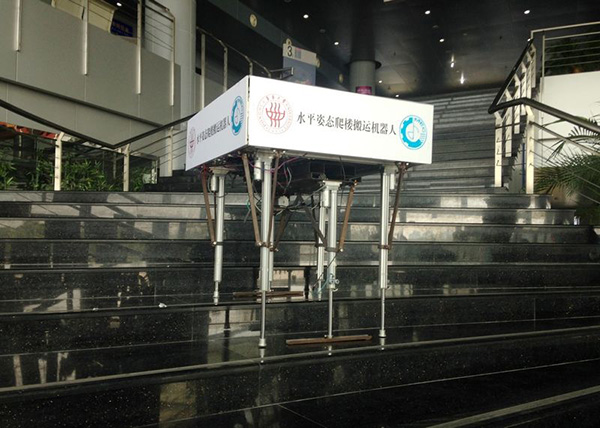

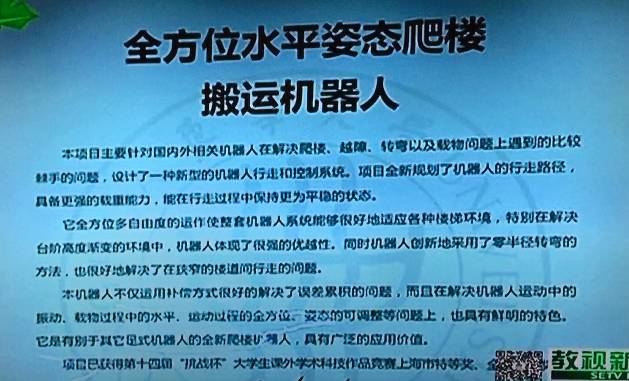

它“长”了六条腿,可以在爬楼过程中始终保持水平姿势;它构造独特,即使空间十分狭小也能自由转身;它既能运物也能载人……它,就是由东华大学机械学院研究生团队研发的“水平姿态爬楼搬运机器人”。

近日,在第十七届中国工博会东华大学展位上,该项目成果吸引了众多参观者驻足观看。

记者了解到,这台“水平姿态爬楼搬运机器人”的神奇之处在于,它首次通过多传感器融合技术实现对外部环境的监测,辅以对各足位置精确控制,实现了技术应用上的突破性创新,使得机器人爬越旋转楼梯不再是天方夜谭。同时特有的零半径转弯技术并且它可轻松在狭窄楼梯中360度转弯。现有的普通爬楼机器人受限于机构、功能和控制等因素无法完成旋转楼梯的爬越,转弯要求空间大,不够灵活。而“水平姿态爬楼搬运机器人”则能轻松应对,填补了功能上的空白。

据了解,“水平姿态爬楼搬运机器人”由东华大学机械学院研究生和本科生混合团队研发而成,该成果还凭借其突破性技术应用创新斩获了第十四届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

团队成员袁晨旺同学向记者表示,他们研发这款机器人的初衷是解决无电梯楼房运输重物,或因体积等原因不方便在电梯里运输重物问题,以及帮助那些居住在无电梯老式居民房里行动不便的老人。

(来源:人民网 2015年11月4日 记者:唐小丽 通讯员:吴彦 邱登梅)

[人民网] 东华大学绿色科研项目亮相第17届工博会 用科技创新给烟囱戴上好“口罩”

在日前开幕的第17届中国工博会上,记者在东华大学的展位上看到了一款给大烟囱戴的特别“口罩”。

烟囱“口罩”的学名叫袋式除尘器,由东华大学材料学院张清华教授团队自主研发,产品由聚酰亚胺纤维“专属定制”。

据张教授介绍,这款“口罩”说起来容易做起来难,除了捕尘能力强、除尘效率高之外,还要能耐得住烟囱、炉窑长年累月的“烟熏火燎”。

而放眼材料界,聚酰亚胺纤维可谓是制作袋式除尘器材料的绝佳“人选”,它不仅具有优良的捕尘、除尘性能,其织物还具有优异且稳定的耐高温性能,可在高温、高湿和高腐蚀性气体等极其恶劣的环境条件下长期使用。但该纤维在国内由于受技术局限,一直苦于没能得以规模化、产业化。而这一点被“喜欢研究别人没做过的东西”的张清华教授逮了个正着。

从1999年博士毕业留校至今,张清华教授在聚酰亚胺纤维的研究世界里一扎就是16年,其团队不仅首次提出聚酰亚胺纤维干法纺丝制备过程中的“反应纺丝”新原理和新方法,自主研发出国际上首套干法聚酰亚胺纤维生产设备,攻克了该类纤维生产线工艺集成、设备成套及其高效匹配关键技术。

张清华教授团队的这一科研攻关成果不仅成功为中材科技股份有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司等多家企业的烟囱、炉窑戴上了“高精尖”的“口罩”,还为除尘减霾、节能减排作出了实际贡献。

(来源:人民网 2015年11月4日 记者:唐小丽 通讯员:向娟 邱登梅)

[中国经济网] 东华学子携爬楼“神器”亮相工博会 解决老人上下楼难

有这样一台爬楼“神器”:它“长”了六条腿,可以在爬楼过程中始终保持水平姿势,不会倾斜,方便载物和载人;它构造独特,即使空间十分狭小也能自由转身;它反映灵敏,就算台阶错落无序,也能爬得稳稳当当;它不仅能在直行的楼梯上畅通无阻,也能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行;它既能运物也能载人,有了它,常年居住在老式无电梯高层楼房的老人有望能更方便地独立上下楼。它,就是由东华大学机械学院研究生团队研发的“水平姿态爬楼搬运机器人”。在本届工博会上,该项目成果在东华大学展位精彩亮相,吸引了众多参观者驻足观看。

“水平姿态爬楼搬运机器人”的神奇之处在于,它首次通过多传感器融合技术实现对外部环境的监测,辅以对各足位置精确控制,实现了技术应用上的突破性创新,使得机器人爬越旋转楼梯不再是天方夜谭。同时特有的零半径转弯技术并且它可轻松在狭窄楼梯中360度转弯。现有的普通爬楼机器人受限于机构、功能和控制等因素无法完成旋转楼梯的爬越,转弯要求空间大,不够灵活。而“水平姿态爬楼搬运机器人”则能轻松应对,填补了功能上的空白。

据悉,“水平姿态爬楼搬运机器人”由东华大学机械学院研究生和本科生混合团队研发而成。该团队七位成员来自机械专业不同的研究方向,他们有机结合,各展所长,经过一年的攻坚克难,申请了七项发明专利,成功打造出了这款极具突破性的“水平姿态爬楼搬运机器人”,该成果还凭借其突破性技术应用创新斩获了第十四届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。团队成员袁晨旺同学表示,他们研发这款机器人的初衷是解决无电梯楼房运输重物,或因体积等原因不方便在电梯里运输重物问题。以及帮助那些居住在无电梯老式居民房里行动不便的老人,希望借助这款智能机器人,他们可以更好地享受外面的世界。该学生团队采用企业式管理,分工明确,严格控制流程,高效运转,同时还与企业和工厂保持紧密的合作关系。

在指导老师周其洪看来,该团队能捧回上海市“挑战杯”特等奖,并作为大学生科技创新团队代表参加本次工博会,除了学生团队自身的努力外,还得益于学校日常对学生动手能力的培养以及学院对学生课外科技创新活动全方位的支持。接下来,该团队还将对该款机器人的可靠性、稳定性以及外观上进行优化。

据介绍,机械学院师生早在十几年前就已涉足机器人的研究,在相关技术的研发上已有一定积累。机械学子对机器人研究兴趣浓厚,“机器人社”是东华大学明星学生社团之一,每年举办的“机器人游东华”课外科技活动也吸引了大量学生参与其中。在近年的各类全国性的机器人大赛中,机械学子也数次登上领奖台。近期,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。在这份行动纲领中,包含机器人在内的十个重点领域迎来了千载难逢的发展机会。对此,东华大学机械学院院长陈革表示,学院将趁势而为,把机器人研究作为学院“十三五”期间的重点研究方向,在相关的学科建设、人才培养、协同创新等方面加大力度,打造新的学院特色。

(来源:中国经济网 2015年11月5日 记者:李治国 通讯员:吴彦 邱登梅)

[中国经济网] 东华大学绿色科研项目亮相第17届工博会 用科技创新给烟囱戴上好“口罩”

雾霾天,人们会戴上口罩,以防粉尘颗粒等污染物的吸入,但要减少雾霾,降低PM2.5,更有效的方法之一并不是让人戴上口罩,而是给排放污染气体的大烟囱戴上好“口罩”。在日前开幕的第17届中国国际工业博览会上,记者在东华大学的展位上就看到了这样一款特别的“口罩”,产品使用目前在高温除尘领域被认为是性能绝佳的聚酰亚胺纤维“专属定制”,由该校材料学院张清华教授团队自主研发,不仅能高效帮助烟囱、炉窑等高温除尘,还以其纤维纺丝制备方法及生产设备的创新,打破了国外对聚酰亚胺纤维的垄断和封锁,形成了具有自主知识产权的聚酰亚胺纤维制备路线,获2015年香港桑麻基金会纺织科技奖特等奖、“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。而像该产品项目这样,用科技创新助力绿色中国建设和民生社会发展也成为今年东华大学工博会参展项目的特色和亮点。

烟囱“口罩”:耐得住高温扛得牢

烟囱“口罩”的学名叫袋式除尘器。在高温除尘领域,该类除尘器由于除尘效率高、工况适应广、不会造成二次污染等优点,在国内外的应用越来越广,目前约占除尘设备的80%,并将逐步取代其他除尘器,前景巨大。

但这款“口罩”说起来容易做起来难,除了捕尘能力强、除尘效率高之外,还要能耐得住烟囱、炉窑长年累月的“烟熏火燎”。而放眼材料界,聚酰亚胺纤维可谓是制作袋式除尘器材料的绝佳“人选”,它不仅具有优良的捕尘、除尘性能,其织物还具有优异且稳定的耐高温性能,可在高温、高湿和高腐蚀性气体等极其恶劣的环境条件下长期使用,在高温除尘、特种防护、航空航天器与火箭的轻质电缆护套,以及大口径展开式卫星天线张力索、空间飞行器囊体材料的增强编织材料和防护服装等领域大有用武之地。但该纤维在国内由于受技术局限,一直苦于没能得以规模化、产业化。而这一点被“喜欢研究别人没做过的东西”的张清华教授逮了个正着。

从1999年博士毕业留校至今,张清华教授在聚酰亚胺纤维的研究世界里一扎就是16年,其团队不仅首次提出聚酰亚胺纤维干法纺丝制备过程中的“反应纺丝”新原理和新方法,还与企业积极开展产学研合作,自主研发出国际上首套干法聚酰亚胺纤维生产设备,攻克了该类纤维生产线工艺集成、设备成套及其高效匹配关键技术。而今,国际上首条干法纺聚酰亚胺纤维1000t/a生产线已经在团队合作企业建成并投产。张教授团队的这一科研攻关成果不仅成功助力中材科技股份有限公司、上海博格工业用布有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司、浙江宇邦滤材科技有限公司、安徽省元琛环保科技有限公司、江苏蓝天环保集团有限公司等多家企业的烟囱、炉窑戴上了“高精尖”的“口罩”,为除尘减霾、节能减排作出了实际贡献,还为推动我国高性能纤维行业的进步和产业化升级献出了东华人的智慧结晶。对此,张清华教授感慨地说:“十六年磨一剑,值!”

十六年磨一剑 收获最多的是失败

的确,16年的坚守和付出,换来的是累累硕果。科技部863计划、973计划,国家发改委战略性新兴产业专项、国家自然科学基金重点项目……一系列荣誉的背后,张清华教授却说:“收获最多的是失败”。

采访中,记者了解到,张清华教授和他的科研团队一路走来并不平坦,几乎所有研究都是从零开始,可谓白手起家。“最开始做的时候,连专业的纺丝设备也没有,什么都要靠自己一点一滴地去研究、琢磨”。曾经一度,项目由于一段关键技术突破不了,纤维一上设备就卷不起来,纺起丝来还老断,为此,张教授坦言:“当时简直都要崩溃了”。这时,身边有朋友劝他,“人家老外做了这么久都没出啥特别大的产业成果,你还是趁早放弃吧”。是就此退却,还是迎难而上?有着一股拼劲的师生团队最后还是决定咬咬牙,继续坚持下去,最终通过在纤维纺丝加工过程中加入共聚单体的方法,解决了纺丝化学结构稳定性的难题。而后不断取得的实践回报也验证了团队当初所作的选择。“没有谁能轻易获得成功,失败是成功之母,认准了的科研方向一定要坚持下去”。

而今,团队成果除了应用在高温除尘领域之外,还在特种防护领域有所开拓,用聚酰亚胺纤维制备的消防服不仅在火焰中不燃烧、不熔融,并且没有烟雾放出,极大减少了烟雾在火灾救援中呛人的风险。此外,应用快速发展的交通沥青筑路、新型垃圾焚烧等行业产生的高温烟尘,也都存在使用聚酰亚胺纤维的可能性和可行性。据悉,国内高温滤料市场对聚酰亚胺纤维每年需求量估计在4000-6000吨,其中,滤料用纤维预计年增长率在15%以上,防护领域用纤维年增长率达30%,“聚酰亚胺纤维的发展前景十分广阔,还有很多需要我们东华人去开拓的领域,我和我的团队将把它作为一辈子的事业来好好干下去。”

教授不是万能的 校企各司其职、共同成长很重要

现在慕名而来寻求与张清华教授团队合作的企业不在少数,大家都瞄准了聚酰亚胺纤维这块宝地打算深耕细作。谈到之所以能跟企业保持如此良好的互动关系时,张清华教授抛出了一个观点:“教授不是万能的”。原来,校企合作中,企业往往对大学教授报有很大的期待,甚至于一旦开始合作,希望教授们能“包揽”从研发到技术更新直至市场开拓一条龙服务。“但这其实把许多不是或不该教授承担的活儿‘硬加’在教授头上,科学合理的模式应该是校企合作,各司其职,各自发挥所长才对”。采访中,我们了解到,在张清华教授团队与企业合作的初始就剖析了各自的优势,始终坚持着“企业重点负责技术与设备、大学重点负责研发与指导,双方充分信任、共同研讨”的合作模式。“产业化的过程需要完全的自主创新,从研发、工艺到设备、市场开发……每个细节都没有捷径可走,需要校企持续共同地尝试与探索。校企的各司其职、互相信任、共同学习,才能激发彼此最大的潜力,实现产业化项目的顺利成长”,张清华如是说。

(来源:中国经济网 2015年11月5日 记者:李治国 通讯员:向娟 邱登梅)

[上海电视台新闻综合频道]大学生设计产品亮相工博会

正在举行的第17届工博会上,上海高校一批大学生的创新成果纷纷亮相,虽说有些作品略显稚嫩,但是其中的创意让人眼前一亮。

这是东华大学学生设计的全方位水平姿态爬楼机器人,它长了六条腿,可以在爬楼的过程中始终掌握水平的姿势,即使空间十分狭小,也能够自由地转身,还能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行,老式无电梯的高层楼房有了它,能够方便的载物和载人,样机展出之后,立即吸引了一些企业界人士前来洽谈,作品还获得了“挑战杯大学生竞赛”特等奖。

东华大学学生说:“有一些企业人士跟我们谈这个项目的合作,未来毕竟老龄化社会,然后可能一些养老地产或者家政公司,他们可能需要这个机器来提供这个服务。”

(来源:上海电视台新闻综合频道2015年11月5日 记者:周云 朱玫 通讯员:吴彦 邱登梅)

[东方卫视]大学生设计产品亮相工博会

在正在举行的第17届工博会上,上海高校一批大学生创新成果纷纷亮相,虽然说有些作品略显稚嫩,但是其中的创意还是令人眼前一亮。

这是东华大学学生设计的全方位水平姿态爬楼机器人,它的六条腿,可以在爬楼的过程中始终保持水平的姿势,即使空间十分狭小,也能够自由地转身,还能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行。老式无电梯的高层楼房有了它,能够方便的载物和载人。“有一些企业人士跟我们谈这个项目的合作,未来毕竟老龄化社会,然后可能一些养老地产或者家政公司,他们可能需要这个机器来提供这个服务。”

(来源:东方卫视2015年11月5日 记者:周云 朱玫 通讯员:吴彦 邱登梅)

[东方网] 东华"爬楼神器"亮相工博会 老人上下楼不犯难

上海工博会上,东华大学机械学院研究生团队研发的“水平姿态爬楼搬运机器人”吸引了众多参观者驻足观看,称其为“爬楼神器”。

在东华大学展位上亮相的这台爬楼“神器”有六条腿,可以在爬楼过程中始终保持水平姿势不会倾斜,方便载物和载人;它构造独特,即使空间十分狭小也能自由转身;它反映灵敏,即使台阶错落无序,也能爬得稳稳当当;它不仅能在直行的楼梯上畅通无阻,也能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行;它既能运物也能载人,有了它,常年居住在老式无电梯高层楼房的老人有望能更方便地独立上下楼。

“水平姿态爬楼搬运机器人”的神奇之处在于,它首次通过多传感器融合技术实现对外部环境的监测,辅以对各足位置精确控制,实现了技术应用上的突破性创新,使得机器人爬越旋转楼梯不再是天方夜谭。特有的零半径转弯技术,可轻松地在狭窄楼梯中360度转弯。现有的普通爬楼机器人受限于机构、功能和控制等因素无法完成旋转楼梯的爬越,转弯要求空间大,不够灵活。而“水平姿态爬楼搬运机器人”则能轻松应对,填补了功能上的空白。

“水平姿态爬楼搬运机器人”由东华大学机械学院研究生和本科生混合团队研发而成。该团队七位成员来自机械专业不同的研究方向,经过一年的攻坚克难,申请了七项发明专利。该成果还凭借其突破性技术应用创新斩获了第十四届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

团队成员袁晨旺同学表示,他们研发这款机器人的初衷是解决无电梯楼房运输重物,或因体积等原因不方便在电梯里运输重物问题。以及帮助那些居住在无电梯老式居民房里行动不便的老人。

(来源:东方网 2015年11月5日 记者:刘轶琳 通讯员:吴彦 邱登梅)

[澎湃新闻] 上海工博会|东华大学学生研发机器人挑夫,或可代替黄山挑夫

一台“长”了六条腿的机器,能爬楼,能载物,空间狭小也能自由转身,台阶错落也能爬得稳稳当当。

11月3日至7日,2015中国国际工业博览会11月3日至7日在国家会展中心(上海)举行,在现场的东华大学展台,澎湃新闻(www.thepaper.cn)发现一款由东华大学研究生研发的爬楼神器,或能取代名山大川的挑夫。

东华大学研究生研发的水平姿态爬楼搬运机器人 爬楼神器能爬旋转楼梯

华山挑夫、黄山挑夫、泰山挑夫……中国的名山大川里,挑夫延续着人类最原始的劳作状态——肩扛腰背百十斤担子,用体力来获取生存。

有不少名山的挑夫代代相传,受困于老龄化,后继乏人,工博会上,东华大学的大学生们研发的一款爬楼“神器”或能解决这一难题。

在工博会现场东华大学展台,一台“神器”吸引了众人的目光:它“长”了六条腿,可以在爬楼过程中始终保持水平姿势,不会倾斜,方便载物和载人;它构造独特,即使空间十分狭小也能自由转身;它反映灵敏,就算台阶错落无序,也能爬得稳稳当当;它不仅能在直行的楼梯上畅通无阻,也能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行;它既能运物也能载人。除了在旅游景点,它还能用于城市生活,常年居住在老式无电梯高层楼房的老人有望能更方便地独立上下楼。

这款爬楼“神器”的学名是 “水平姿态爬楼搬运机器人”,由东华大学机械学院研究生团队研发。

团队成员袁晨旺告诉澎湃新闻,“水平姿态爬楼搬运机器人”通过多传感器融合技术实现对外部环境的监测,辅以对各足位置精确控制,实现了技术应用上的突破性创新,使得机器人爬越旋转楼梯不再是天方夜谭。

同时,其特有的零半径转弯技术并且它可轻松在狭窄楼梯中360度转弯。现有的普通爬楼机器人受限于机构、功能和控制等因素无法完成旋转楼梯的爬越,转弯要求空间大,不够灵活。而“水平姿态爬楼搬运机器人”则能轻松应对,填补了功能上的空白。

团队凭借这一项目捧回上海市“挑战杯”特等奖,并作为大学生科技创新团队代表参加本次工博会,接下来,该团队还将对该款机器人的可靠性、稳定性以及外观上进行优化。

(来源:澎湃新闻 2015年11月5日 记者:韩晓蓉 通讯员:吴彦 邱登梅)

[上海教育电视台教育新闻]第17届工博会昨在沪开幕 便民服务项目成亮点

昨天,第17届中国国际工业博览会在国家会展中心开幕,本届工博会以“创新、智能、绿色”为主题,其中体现了国内外高端制造及跨界协同、融合创新的趋势。而在展览现场,一批致力于服务民生的科技项目也得到了多方关注。在东华大学站台,一架全方位水平姿态爬楼机器人引人注目,这一机器人由东华大学学生团队研发,旨在为居住在尚未安装电梯楼里的老人们提供服务。

“它现在的载重是一百公斤,它的速度是每秒三厘米,它的上升速度是每秒三厘米,一般爬一层楼梯的话,可能要五到十分钟。”随着上海老龄化程度的日益加深,研究团队相信这一便民机器人的应用前景是宽广的,而在下一阶段,研究团队将致力于在成本控制和个性化定制间寻找平衡点。“不同用户,他的需求是不一样,可能我的需求就是速度快,可能载重不需要那么高,那么我可能电动推杆可以速度快一点,载重低一点,价格也会低一点。有些用户觉得我这个载重要比较重,但是我的速度慢一点没有关系,那么我们可能选相应的一些,更成品化的电动推杆的话,价格也会下去,因为我们第二代的电动推杆是定制的,所以价格特别高。在上海产业技术研究院产区,来自产研院智能交通中心的团队在近两年。

(来源:上海教育电视台教育新闻 2015年11月4日 记者:杨扬 通讯员:吴彦 邱登梅)

[上海教育新闻网]东华学子携“爬楼神器”亮相工博会 解决老公房上下楼难

有这样一台爬楼“神器”:它“长”了六条腿,可以在爬楼过程中始终保持水平姿势,不会倾斜,方便载物和载人;它构造独特,即使空间十分狭小也能自由转身;它反映灵敏,就算台阶错落无序,也能爬得稳稳当当;它不仅能在直行的楼梯上畅通无阻,也能在角度刁钻的旋转楼梯上稳步前行;它既能运物也能载人,有了它,常年居住在老式无电梯高层楼房的老人有望能更方便地独立上下楼。它,就是由东华大学机械学院研究生团队研发的“水平姿态爬楼搬运机器人”。本届工博会上,该项目成果在东华大学展位精彩亮相,吸引了众多参观者驻足观看。

“水平姿态爬楼搬运机器人”的神奇之处在于,它首次通过多传感器融合技术实现对外部环境的监测,辅以对各足位置精确控制,实现了技术应用上的突破性创新,使得机器人爬越旋转楼梯不再是天方夜谭。同时特有的零半径转弯技术并且它可轻松在狭窄楼梯中360度转弯。现有的普通爬楼机器人受限于机构、功能和控制等因素无法完成旋转楼梯的爬越,转弯要求空间大,不够灵活。而“水平姿态爬楼搬运机器人”则能轻松应对,填补了功能上的空白。

据悉,“水平姿态爬楼搬运机器人”由东华大学机械学院研究生和本科生混合团队研发而成。该团队七位成员来自机械专业不同的研究方向,他们有机结合,各展所长,经过一年的攻坚克难,申请了七项发明专利,成功打造出了这款极具突破性的“水平姿态爬楼搬运机器人”,该成果还凭借其突破性技术应用创新斩获了第十四届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

团队成员袁晨旺同学表示,他们研发这款机器人的初衷是解决无电梯楼房运输重物,或因体积等原因不方便在电梯里运输重物问题。以及帮助那些居住在无电梯老式居民房里行动不便的老人,希望借助这款智能机器人,他们可以更好地享受外面的世界。该学生团队采用企业式管理,分工明确,严格控制流程,高效运转,同时还与企业和工厂保持紧密的合作关系。

在指导老师周其洪看来,该团队能捧回上海市“挑战杯”特等奖,并作为大学生科技创新团队代表参加本次工博会,除了学生团队自身的努力外,还得益于学校日常对学生动手能力的培养以及学院对学生课外科技创新活动全方位的支持。接下来,该团队还将对该款机器人的可靠性、稳定性以及外观上进行优化。

据介绍,机械学院师生早在十几年前就已涉足机器人的研究,在相关技术的研发上已有一定积累。机械学子对机器人研究兴趣浓厚,“机器人社”是东华大学明星学生社团之一,每年举办的“机器人游东华”课外科技活动也吸引了大量学生参与其中。在近年的各类全国性的机器人大赛中,机械学子也数次登上领奖台。近期,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。在这份行动纲领中,包含机器人在内的十个重点领域迎来了千载难逢的发展机会。对此,东华大学机械学院院长陈革表示,学院将趁势而为,把机器人研究作为学院“十三五”期间的重点研究方向,在相关的学科建设、人才培养、协同创新等方面加大力度,打造新的学院特色。

(来源:上海教育新闻网 2015年11月5日 记者:金寒草 通讯员:吴彦 邱登梅)