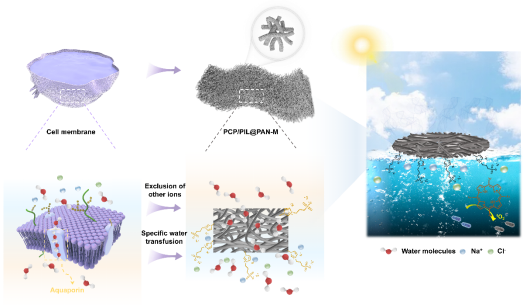

近年来,受全球淡水资源短缺和能源危机影响,海水淡化与绿色能源协同转化成为材料领域研究热点。传统光热蒸发技术在长期蒸发过程中面临严重盐结晶堆积问题,同时能量利用效率较低,限制了其大规模实际应用。针对上述关键瓶颈,材料科学与工程学院廖耀祖教授、孟楠副教授课题组开展原创性研究,基于仿生水通道蛋白的选择性输水原理,设计出一种兼具高效抗菌抗盐、光热蒸发和热电发电功能的新型共轭微孔聚合物基复合纤维膜。

近日,该研究成果以“Bioinspired Photothermal Zwitterionic Fibrous Membrane for High-Efficiency Solar Desalination and Electricity Generation”为题,发表在国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications 2025, 16, 6373.)。论文第一作者为我校博士研究生王玉珠,通讯作者为廖耀祖与孟楠。

(抗盐抗菌仿生原理及海水淡化应用)

本项工作通过静电纺丝技术和原位聚合方法,将光热性能优异的卟啉基共轭微孔聚合物(PCP)与具备离子选择功能的两性聚离子液体(PIL)协同嵌入PAN纳米纤维膜中,构筑了仿生水分子选择性通道结构,实现水分子快速输运、盐离子有效阻隔。实验表明,该复合膜在1 sun条件下蒸发速率高达2.64kgm⁻²h⁻¹,光热转换效率达97.6%,在高盐水中运行40小时无盐结晶堆积,展现出极佳的耐盐稳定性。此外,该系统结合热电模块输出稳定电压184mV,功率密度1.5Wm⁻²,能够驱动小型电器,兼具高蒸发速率与能量输出性能。

值得一提的是,该膜还具备强抗菌能力,依托PCP在光照下生成的单线态氧可实现近99.9%的杀菌性能,保障设备长期运行稳定性。其产出的淡水完全符合WHO饮用水标准,成功实现种子培养应用验证,展现了良好的实用前景。

该研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划等资助,体现了学校在高性能功能纤维材料、仿生膜系统、可持续资源转化等方向的交叉集成创新能力。未来,该光热-热电协同蒸发系统有望应用于高盐地区饮水净化、应急救援淡水收集等场景,为解决全球水资源与能源挑战提供前沿解决方案。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61244-9