智能纤维 驱动可穿戴技术新升级

话题主持:本报记者 张炯强

科幻电影中,当你想用电话,衣服袖口上便出现手机图案,可直接说话。其实,这项科技离我们已经很近。它就是当今科技前沿领域之一的可穿戴技术。

上世纪60年代,麻省理工学院媒体实验室提出了可穿戴技术的概念,即将多媒体、传感器和无线通信等技术嵌入衣物中。如今,这种技术日渐成熟,开始走进我们的生活,人们熟知的谷歌眼镜便是其中之一。

还有鼓点T恤。这件衣服内置了鼓点控制器,用户通过敲击,走在路上就会发出不同的鼓点声音,有点类似于平板电脑上的架子鼓软件。如果觉得还不过瘾的话,消费者还可以搭配一条配置迷你扩音器的裤子,让自己随时随地都能够演奏音乐。

社交牛仔裤Social Denim。这种牛仔裤支持蓝牙功能,可以将牛仔裤跟智能手机进行连接,只需要点击前面口袋的小装置就可以进行即时通信,方便用户更新Facebook上的信息,另外它还可以追踪、分享个人的幸福感。

卫星导航鞋的脚后跟拥有一个非常先进的无线全球定位系统,通过USB来设定目的地。想象一下,穿上这双鞋,竟可以自动带你到达想去的目的地。

穿戴式智能设备的本意,是为每个人提供专属的、个性化的服务。当下,穿戴式智能设备林林总总、五花八门,已经从幻想走进现实,它们的出现正在极大地改变现代人的生活方式。而其中更前沿的一个技术则是具身智能机器人。

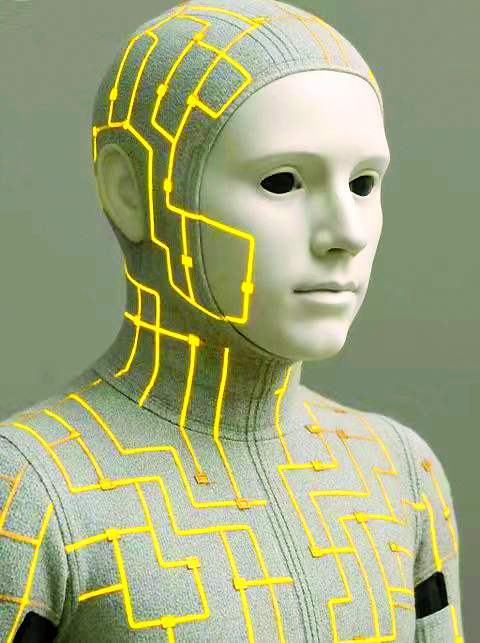

现在我们看到的人形机器人皆是一副金属架子,没有鲜活的生命气息。如果它们能穿上一套“人造皮肤”,且“皮肤”具备了各类人的功能,岂不是走向智能最关键的一步?这其中的核心是材料。

据了解,在中国国家自然科学基金委的支持下,中国计算机学会、中国自动化学会、中国人工智能学会等已主办了三届全国性的可穿戴计算学术会议。另外,中国国家自然科学基金委和中国国家“863计划”也支持了多项可穿戴式智能设备相关技术产品的研发项目。

让我们走进东华大学,看看这里的科研团队是如何让纤维化身可穿戴核心技术的。(来源:新民晚报 作者:张炯强 日期:2025-07-14)

保持信号稳定 感知细微压力 摆脱电池束缚

多模态电子织物 突破重构人机交互

东华大学先进纤维材料全国重点实验室 王宏志教授 侯成义研究员 季天一博士生

在科幻电影中,机器人总能准确地照顾好主人的饮食起居,或是英勇地穿越火场拯救生命。如今,随着具身智能概念的蓬勃发展,这些场景正从银幕走向现实。具身机器人不再只是机械臂与传感器的简单组合,它们需要像人类一样感知温度、压力甚至材质。而这一切的核心,正是被称为“电子皮肤”的新型感知界面。

然而,传统电子皮肤的发展正面临严峻瓶颈。现有的以硅基材料为主的刚性传感器阵列,虽然能实现近微米级的空间分辨率,却难以适应机器人复杂的运动需求:当搭载于机械手指关节时,这些硬质材料会在反复弯曲中产生疲劳断裂;在机器人躯干等大曲率表面,二维分布的传感器更是会出现“信号盲区”。更关键的是,现有电子皮肤多为单一功能设计:压力传感器无法感知温度,温敏元件又对剪切力无响应——这与人类皮肤多模态融合的感知机制相去甚远。

这种局限性在极端环境下更为凸显。消防机器人在高温环境中作业时,硬质传感器的电阻值会因温度漂移而失真;医疗康复机器人长期与人体接触,硬质外壳容易造成压疮。即便是最先进的仿生手,其指尖的刚性力传感器也无法分辨丝绸与化纤的区别,因为这些材料在相同压力下产生的信号几乎一致。这些痛点催生了一场材料革命:科学家们开始将目光投向人类最古老的发明之一——纺织品。

由一根根极细的纤维组成的纺织品有着低模量纤维网络、微米级立体孔隙、经纬交织拓扑结构。这些本征优势决定其能成为电子皮肤的合适载体,并可搭载于机器人的各个关节,对力学、温度等指标进行精确感知。

基于纤维织物的电子皮肤概念图

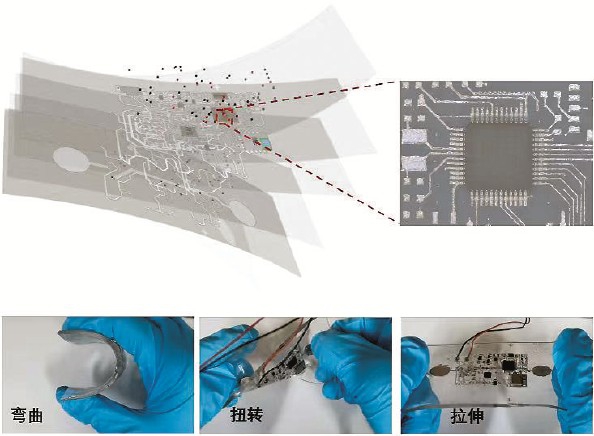

基于液态金属的柔性可拉伸电子皮肤系统

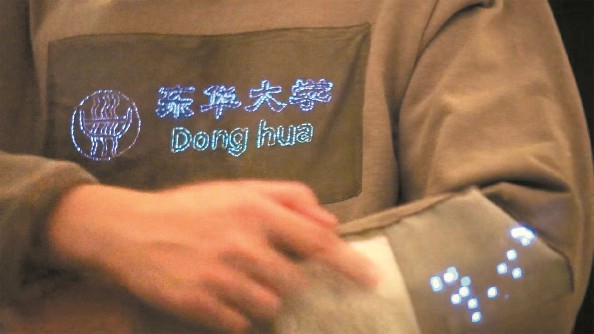

无线、无芯片、无电池的光电交互织物电子皮肤

基于刺绣等纺织工艺的类神经织物传感网络

当纤维成为“神经末梢”

在东华大学先进功能材料课题组,一场关于“智能纺织品”的跨界实验正在进行。科研团队将智能材料与纺织技术结合,创造出了兼具感知能力和穿戴适配性的电子皮肤。

在执行救援任务等动态场景中,硬质的传统传感器会大大影响机器人的灵活性,且传感信号也会产生极大误差。科研人员们创新性地将碳纳米管薄膜加捻成纤维,并将纤维进行p型和n型改性制成一体式热电纤维。这种纤维可以作为机器人的温度感受器,当纤维两端存在温差时,回路中会产生电动势。研究团队进一步采用编织工艺将热电纤维编成腕带,腕带在拉伸、弯曲等多种应用场景下仍能保持信号稳定,这解决了刚性传感器在动态场景中信号失真的痛点。

刺绣出来的“触觉神经网络”

要让机器人像人类手指一样感知细微压力,需要解决传感器高密度与柔性的矛盾。研究团队另辟蹊径,将摩擦发电传感纤维通过数控刺绣技术绣进纺织品。当机器人手套抓握物体时,这些微米级纤维会因接触带电效应产生脉冲信号——压力越大,电荷转移量越高。

在康复机器人领域,这种织物电子皮肤更展现出了独特优势:我们可以想象一位中风患者佩戴搭载该技术的康复手套后,机械臂能根据其握力衰减自动调节辅助力度。通过织物编织结构的设计,团队使织物电子皮肤在保持0.1mm—1mm的超低曲率力学分辨率的同时,透气性与普通棉布无异。这意味着患者可以连续佩戴多小时而不产生闷热感,实现了“无感化”人机交互。

突破冯·诺依曼架构的“智能纤维”

传统电子皮肤需要将传感信号传输至中央处理器,这种“感知—传输—计算”的串行模式导致延迟高、能耗大。研究团队2024年发表于《Science》(科学)杂志上的论文展示了一种颠覆性方案:采用“人体耦合”机制,在单根纤维中实现了传感、反馈与无线通信功能。

这种纤维内部包含电场敏感型介电发光材料,利用交互对象本身来耦合周围的电磁能量,并将纤维与交互对象之间的束缚电荷从束缚态向辐射态切换,以实现传感信号的无线发射。这种集成设计策略使纺织品摆脱了芯片、电池和其他任何刚性组件的束缚,使得电子设备的诸多功能被集成到一根柔软的纤维中。

未来:从实验室到实用场景

在可见的未来,消防机器人的织物皮肤将集成温度、毒气、辐射等多模态传感器;手术机器人通过纳米纤维感知组织弹性差异,避免损伤神经;甚至太空服内衬的智能织物也能自主调节散热,为宇航员构建第二层“皮肤”。

东华大学团队提出的“纤维即芯片”理念,正在改写电子皮肤的研发范式。正如团队导师所言:“通过衣物,机器人也能像人类一样感知世界时,人机协作的最后一道屏障将被真正打破。”在这场感知革命中,传承千年的纺织技艺与现代科技的碰撞,或许正孕育着下一代人机交互的黄金范例。(来源:新民晚报 作者:王宏志/侯成义/季天一 日期:2025-07-14)

让机器人“长皮肤”,也“生神经”

东华大学先进纤维材料全国重点实验室 王宏志教授 侯成义研究员 顾伟博士生

当具身智能机器人穿上皮肤,它不再只是一个冷冰冰的壳体,而是拥有了如人类一般的感知能力——“触摸”这个世界,也能“感受”这个世界。这层“皮肤”,正是电子皮肤所赋予的。未来的具身智能不再局限于“看”和“听”,触觉、压力、纹理乃至化学信号,都会通过这层柔软的“第二肌肤”精准捕捉,构建更真实、更自然的人机互动方式。

主流的电子皮肤仍以二维薄膜形态为主,取得了令人瞩目的进展。石墨烯、MXene、导电水凝胶、液态金属等新兴材料实现了多模态感知与高灵敏度检测;摩擦纳米发电机与压电元件实现了自供能设计;低功耗无线通信和有源触觉反馈也逐步商用化。这些成果使电子皮肤具备越来越丰富的功能维度。但是,面对机器人复杂的三维表面、关节部位或动态变形区域,薄膜形态电子皮肤难以紧密贴合,在反复拉伸或弯曲中极易出现裂纹甚至失效;其次,薄膜结构的封闭性限制了透气性与热扩散,长时间运转容易造成局部过热;再者,为实现多功能感知,通常需要多层材料叠加,这不仅提高了制造复杂性,也增加了信号串扰的风险。

研究者们逐渐意识到二维的“皮肤”终究无法适应三维世界的复杂互动。于是,目光已转向更新颖的“柔软王者”——由纤维三维编织的织物电子皮肤。通过共轴涂覆、多纤维扭绞和智能编织,织物电子皮肤能够随意拉伸、弯折,贴合在机械臂、仿生手指或柔性驱动关节上毫无压力。不仅如此,天然织物般的透气孔隙,让空气、水汽自由流通,有效避免电子系统运行时的局部温度积聚,让具身机器人长时间运转时也不会“闷”出故障;优异的机械疲劳性能则保证了千万次弯曲后依旧灵敏如初,媲美“钢铁侠”的金属搭配柔韧护甲。

如果您以为这只是一个“电子布料”,那就小看它了。在同一层纤维网络中,电子皮肤可实现从感知到反馈的一体化闭环。想象一下,戴有手套的具身机器人在握住一个乒乓球时,立即采集压力分布,在纤维中实时计算出最佳抓握力度,再通过微型振动纤维反馈触觉。这是因为,在纤维的世界里,传感纤维(收集信息)、导电纤维(信号传输)、计算纤维(类脑处理)、反馈纤维(触觉响应)可以混合编织,形成一个微型而高效的“神经网络”,最终融合为具备“神经+大脑+肌肉”三种功能的新型织物本体类脑系统。

电子皮肤的发展不再是单点材料性能的比拼,而是智能感知、结构柔性、能量和交互能力的融合突破。从薄膜到织物,是结构层面的进化,更是功能架构的重塑。未来,研究者们不仅要让电子皮肤更智能,更要建立与具身智能机器人无缝融合的产业化工艺。谁能率先打通这道“量产瓶颈”,就能抢占具身智能时代的制高点。机器人正在“长皮肤”,也在“生神经”,感知边界正随着一根根智能纤维,一点点被编织出来。(来源:新民晚报 作者:王宏志/侯成义/顾伟 日期:2025-07-14)