搜索

有特色发展,从“全国冠军”到“世界冠军”

“高感纳米抗菌衣的推出,不仅是学校多学科集成、产学研用结合开发的结果,更是学校做强做大材料、纺织类特色学科的产物。”东华大学材料科学与工程学院院长朱美芳介绍。

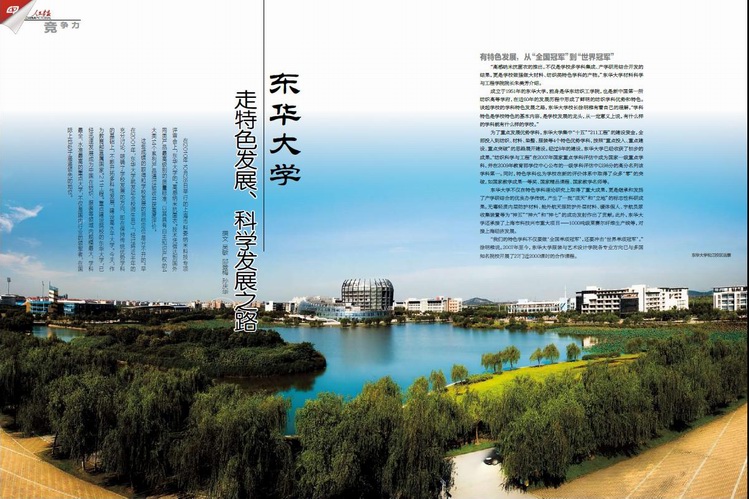

成立于1951年的东华大学,前身是华东纺织工学院,也是新中国第一所纺织高等学府,在近60年的发展历程中形成了鲜明的纺织学科优势和特色。谈起学校的学科特色发展之路,东华大学校长徐明稚有着自己的理解,“学科特色是学校特色的基本内容,是学校发展的龙头,从一定意义上说,有什么样的学科就有什么样的学校。”

为了重点发展优势学科,东华大学集中“十五”“211工程”的建设资金,全部投入到纺织、材料、染整、服装等4个特色优势学科,按照“重点投入、重点建设、重点突破”的思路展开建设。经过8年的建设,东华大学已经收获了初步的成果,“纺织科学与工程”在2007年国家重点学科评估中成为国家一级重点学科,并在2009年教育部学位中心公布的一级学科评估中以98分的高分名列该学科第一。同时,特色学科也为学校在新的评价体系中取得了众多“零”的突破,如国家教学成果一等奖、国家精品课程、国家教学名师等。

东华大学不仅在特色学科理论研究上取得了重大成果,更是继承和发扬了产学研结合的优良办学传统,产生了一批“顶天”和“立地”的标志性科研成果。无毒轻质内层防护材料、舱外航天服防护外层材料、暖体假人、宇航员尿收集装置等为“神五”“神六”和“神七”的成功发射作出了贡献。此外,东华大学还承接了上海市科技兴市重大项目―1000吨级莱赛尔纤维生产线等,对接上海经济发展。

“我们的特色学科不仅要做‘全国单项冠军’,还要冲击‘世界单项冠军’。”徐明稚说。2007年至今,东华大学服装与艺术设计学院各专业方向已与多国知名院校开展了27门2000余课时的合作课程。

多学科发展,建和谐学科生态

作为新中国第一所纺织高等学府,东华大学在保持纺织传统优势的同时,进一步延伸、拓展,使学校成为适应国家和上海需要的“有特色、多科性、高水平大学”。

“特色是大学发展的重要路径,同时必须要有多科性的学科基础来支撑特色学科的发展。”东华大学副校长俞建勇说,特色与多科性是辩证的统一,必须由多科性的学科基础来支撑特色学科的发展。比如,现代纺织技术的发展,离不开材料、信息、机械、环境等学科的支撑,而且纺织自身的发展具有前沿性特点,需要在与现代科技的互动中进一步提升纺织的科技含量。

东华大学在坚持发展重点特色学科的基础上,积极开拓多科性发展,提出非重点学科要“借船出海”。俞建勇说,东华大学要借着纺织这条大船,在支撑和发展纺织的过程中发展自己,慢慢长大,出了海要形成“百舸争流”的态势,力争形成“特色带整体,整体促特色”的充满活力和生机的学科建设新局面。

服装设计与工程是东华的国家重点学科,随着创新和创意越来越成为上海综合竞争力的重要资源,东华大学利用服装设计与工程学科的优势,顺利转型到时尚领域,成功进入了一个属于艺术或艺术与科技相结合的新领域。2010年4月,上海市经信委、长宁区政府和东华大学签约,共同推进“环东华时尚创意产业集聚区建设”,三方将整合优势资源、聚焦重点产业,打造环东华时尚创意产业集聚区。

“目前,学校12个专业学院逐步形成5大学科群,对接国家和上海经济社会建设的发展需要。”徐明稚说,除了具有东华大学传统优势的材料和纺织学科群,除了支撑和引领纺织产业的技术创新,还聚焦在以纤维和纺织技术为基础的高技术、高性能新材料和复合材料领域;而在传统优势学科基础上逐步拓展起来的环境、化工、生物工程、理学学科群,聚焦在环境能源、节能减排、循环经济等领域;对于较早建立的机械、信息、计算机学科群,则是聚焦在先进制造和信息技术应用等领域;适应上海发展逐步形成的新的优势特色学科--服装和艺术学科群,聚焦在创意产业和上海国际化大都市建设领域;在校生数占全校1/3的管理、人文、外语学科群,聚焦在上海“经济中心、贸易中心、金融中心、航运中心”建设和现代服务业发展领域。

搭建平台,形成保障机制

在明确了有特色、多科性、高水平的发展目标后,东华大学积极搭建平台,形成保障机制,加大发展步伐。 2004年,东华大学成立了生物科学与技术研究所,拨专项科研启动经费,聚集一批有发展潜力的教授,建立研究机构,集中在生物研究的领域和方向,不断积累科研和学科建设经验,形成了生物研究学科特区。

关于建立生物学科特区的缘起,徐明稚介绍说,材料科学、信息科学、生物工程是现代科技的三大支柱,前两者是东华大学本身就具有的优势,唯独缺少的就是生物,而现在的纺织和生物医药工程又是紧密联系在一起的。由此,学校要在这些新的学科点上有所拓展,集中精力花大力气发展生物科技,引进一大批生物科技人才。

“能吸引到这么多优秀的人才,源于良好的体制机制。生物所实行PI(Principal Investigator)制,即课题组长负责制,在不违反学校原则的情况下,给PI最大的自由权,由他们自主组建团队,自主开展研发工作,当然,也要自主解决科研经费问题。在这种机制下,每位教授都有压力,而正是这种压力给生物所带来了勃勃生机。”化学化工与生物工程学院院长、生物科学与技术研究所的开创者之一卿凤翎说。

同时,东华大学还着重打造跨学科研究平台,加大学科交叉和团队建设,引导鼓励建立多学科联合创新团队。早在2003年学校就建立了东华大学现代纺织研究院,2010年正式成立了东华大学研究院。

兼任研究院副院长的俞建勇介绍说,现代产业具有综合性特点,需要多科性交叉,但各种学科又分属不同的学院。学校在研究院的平台上,根据项目任务,聚集不同学科的专家教授,组合在研究院,形成一个动态组合的结构。通过项目来出成果、出人才,带动整体水平的提高,对于促进学科交叉互动起到非常大的作用。

此外,东华大学在“211工程”三期建设和上海市学科专业布局结构调整期间,多方位地筹集建设资金,加大学科专业内涵建设的投入力度,目前已经列入规划的投入约3.16亿元。学校还积极争取上海市学科专业布局结构调整投入并筹措相应的学校配套投入。

(来源:人民画报 2011年第3期 编辑 梁夙芳 撰稿:吴敏 邱登梅 孙庆华)

视频: 摄影: 撰写:吴敏 邱登梅 孙庆华 信息员:邱登梅 编辑:邱登梅