搜索

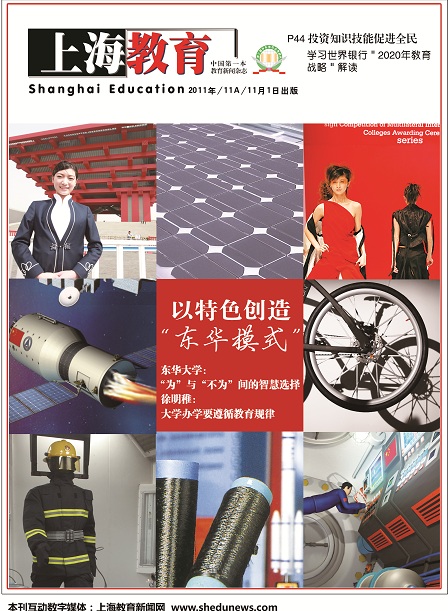

■以特色创造“东华模式”

连续8年获得16项国家科技奖,有效专利在全国高校中排名第12位,办学绩效在教育部直属高校中名列第15位……作为一所具有纺织类行业背景的院校,东华大学何以在激烈的高等教育竞争中硕果累累?这些成绩的取得都离不开“特色”二字。

作为新中国第一所纺织高等学府,东华大学始终以纺织特色为基础,不断做强做大纺织学科。走向新世纪的今天,东华大学又顺应着国家“从纺织大国到纺织强国”的要求,义无反顾地肩负起了重任。自主研发的航天飞行器高可靠钝化玻璃、舱外航天服实验用暖体假人系统、舱外航天服防护材料、宇航员尿液收集装置等为“神舟”系列升天保驾护航,纺织经编技术助力“天宫一号”顺利升空,成功举办第83届世界纺织大会……东华人一直秉承着一个理念,用特色来对应国家的发展需求,不断从“全国单项冠军”到“世界单项冠军”。

不仅如此,东华大学也借着“纺织”这条大船,带动了一大批非传统特色学科的迅速发展。在支撑和发展纺织的过程中发展自己,形成了“百舸争流”的态势。取得了工程、化学、材料和物理等4个学科分别进入ESI国际基本科学指标数据库相应学科领域的世界前1%的骄人成绩。

建设有特色、多科性的高水平大学是东华大学始终不渝的坚持方向。如今,东华大学迎来60周年校庆,学校也将一如既往,正如校长徐明稚所言,“大学的传统和特色是学校长期投入和建设的结果,也是学校在新的历史条件下谋求发展的现实资源和财富。一所大学要在竞争中赢得主动权,不应该仅着眼于办学规模和学位层次,更应该看重办学特色和教育质量”。

■东华大学:“为”与“不为”间的智慧选择

作为一所具有纺织类行业背景的大学,东华在保持纺织传统优势的同时,进一步延伸、拓展,使学校成为适应国家和上海需要的“有特色、多科性的高水平大学”。

文 本刊记者 吴 敏 通讯员 邱登梅

从“全国单项冠军”到“世界单项冠军”

始终坚持特色发展,有所“作为”

如何科学检测防火服、消防服、阻燃耐高温作业服等特种服装的防护性能?谁能代替真人穿着成衣在火场环境中走一遭?9月27日,由东华大学功能防护服装研究中心自主研制的中国首个“燃烧假人”置身逾千度的火海中勇挑重担。

这个被形象地称为东华“火人”的假人其可控性、运动模拟性、完整测试性等均领先外国同类产品,是其服装生物假人家族30年来的最新成员,它的兄长“神五假人”“神七假人”曾在模拟环境气候条件下试穿宇航服,为神舟系列载人航天工程中宇航员在舱内外安全行走提供了科学保障。

“‘燃烧假人’的推出,是学校重点投入,做强做大材料、服装类特色学科的产物。”作为“燃烧假人”系统团队的领衔者,东华大学服装设计与工程系主任李俊教授如是说。

在60年的发展历程中,东华大学形成了自己鲜明的纺织学科优势和特色,成为纺织业人才的摇篮。谈起学校的学科特色发展之路,校长徐明稚有着自己的理解:“学科特色是学校特色的基本内容,是学校发展的龙头,从一定意义上说,有什么样的学科就有什么样的学校。”

在本世纪之初,办大而全的综合性大学是国内高校发展的潮流。在学校的目标定位上有两种比较极端的观点,一种是认为学校要向综合性大学发展,另一种则认为学校只要坚守特色,不发展其他学科。如何现实、理智、科学地思考高校的建设与发展?要把高校“办成什么样”“怎么办”这两个问题也成为摆在众多高校面前的重要课题。

“我们有自己的根基,花了60年的时间打造了一个传统纺织的基因。如果盲目追求综合性大学,则会丢掉学校的优势。”徐明稚进一步解释说,虽然大学学科发展中的“全能冠军”令人神往,但是如果行业大学能充分发挥原有优势,并在自身传统特色学科领域争取到“单项世界冠军”,在做强特色的基础上逐步拓展为多科性或综合性大学,则能实现事半功倍的发展效果。

为了重点发展优势学科,东华大学集中“十五”“211工程”的建设资金,坚持“有所为,有所不为”,资源全部集中在纺织、材料、染整、服装等4个国家重点的特色优势学科上,按照“重点投入、重点建设、重点突破”的思路展开建设,不仅建设了我国纺织类绝大多数国家重点学科、国家重点实验室、国家工程中心,特色学科体系实现对整个纺织学科链和产业链的全覆盖,而且学校集中力量推进特色学科的显示度。学校的纺织科学与工程学科不仅在全国同类学科排名第一,而且纺织学科领域每年发表的三大检索论文数名列世界10所著名同类院校第一。在全国百篇优秀博士论文评选中,涉及到纺织学科的优秀博士论文全部出自东华大学。“这至少说明,在纺织这个领域和学科上,东华大学是最活跃的,也是我们在学术界引以为自豪的。”谈到纺织学科所取得的成绩,徐明稚告诉记者。

此外,东华大学还设有现代服装设计艺术与技术教育部重点实验室、纤维材料改性国家重点实验室等重大科研基地。同时,特色学科也为学校在新的评价体系中取得了众多“零”的突破,如国家教学成果一等奖、国家精品课程、国家教学名师等。

东华大学不仅在特色学科理论研究上取得了重大成果,从应用的角度更是继承和发扬产学研用结合的优良办学传统,产生了一批“顶天”和“立地” 的标志性科研成果。如服务于国防建设的“航天级高纯粘胶基碳纤维”,为“神五”“神六”和“神七”的成功发射提供保障的无毒轻质内层防护材料、舱外航天服防护外层材料、暖体假人、宇航员尿液收集装置等,担纲“天宫一号”电源分系统的“高压半刚性太阳电池翼玻璃纤维网格材料” 等。此外,东华大学还承接了上海市科技兴市重大项目——1000吨级莱赛尔纤维生产线,成为上海首批科教兴市29个重大项目之一,用自己的实力对接上海的经济发展。

“我们的特色学科不仅要做‘全国单项冠军’,还要冲击‘世界单项冠军’。”这不仅仅是东华人的豪气,东华人更有实力去实现这个目标。2004年,东华大学代表中国上海在第83届世界纺织大会主办权的激烈竞争中,从美国、德国在内的众多国家中脱颖而出获得了本届大会的主办权,这也是享有“全球纺织界奥林匹克”美誉的世界纺织大会历史上首次在中国内地召开的会议。作为东道主的东华人,也被来自世界各地的纺织行业的专家们所认可。正如国际纺织学会国际事务部主任Jhon.T. Smith所言,东华大学在世界的舞台上不断实践着“高品质纺织、高品质生活”的理念,也给世界同类院校树立了很好的榜样。

随着东华大学不断走向国际,在世界的舞台书写自己浓墨重彩的一笔,学校的声誉也不断提升。2010年,在英国《泰晤士报》高等教育专刊“亚洲大学排行榜”中,东华大学位列中国内地高校第26位,全亚洲第161位。

从“借船出海”到“百舸争流”

多科性协调发展,创新“有为”

“特色是大学发展的重要路径,同时必须要有多科性的学科基础来支撑特色学科的发展。” 东华大学副校长俞建勇说,特色与多科性是辩证的统一,比如,现代纺织技术的发展,离不开材料、信息、机械、环境等学科的支撑,而且纺织自身的发展具有前沿性,需要在与现代科技的互动中进一步提升纺织的科技含量。

作为一所具有纺织类行业背景的大学,东华在保持纺织传统优势的同时,进一步延伸、拓展,使学校成为适应国家和上海需要的“有特色、多科性的高水平大学”。

正如徐明稚对于“有特色的多科性大学”的解释,东华模式既非“专设纺织科学”,也不是“综合性大学”,而是有特色的多科性大学。这个定位的选择首先是因为建设大而全的综合性大学。

由此,学校在坚持发展重点特色学科的基础上,积极开拓多科性发展,提出非重点学科要“借船出海”。利用纺织学科的优势,东华大学把纺织的触角延伸出去。12个专业学院中几乎都是由纺织学科派生而来,如材料学院从纤维派生、机械学院从纺织机械派生、化工学院从染织派生等。

东华大学借着纺织这条大船,坚持“特色带整体,整体促特色”,依靠传统优势纺织学科“借船出海”,也带动了服装、材料、化工、环境、生物、信息等一大批非传统特色学科的迅速发展,在支撑和发展纺织的过程中发展自己,形成“百舸争流”的态势。“优势学科就像先头兵,带动其他学科共同发展,等到形成自己的优势,两者之间就不再是谁依附于谁的关系了,各门学科都可以力争第一。” 徐明稚告诉记者。

服装学科、艺术设计学科的发展是东华大学学科建设“借船出海、百舸争流”的一个缩影。服装学院副院长刘晓刚教授是我国服装设计领域的第一位硕士、博士,他回忆,1984年学校设立服装设计与工程本科专业,当时是从纺织工程专业分出来的,偏向技术。而近30年来,在纺织、材料、染整等特色学科的支持下,服装设计与工程专业、艺术设计学科等发展迅速,已成为东华大学近年来学科新的增长点。

如今,东华大学的服装设计与工程专业拥有我国设立最早,且目前唯一的三级学位授予点,是国内唯一的服装类国家级重点学科,已连续17年排名全国第一,学校还拓展了服装艺术设计、视觉艺术设计、工业艺术设计等专业(方向),并成为全国艺术硕士首批试点单位,艺术设计学科被列为上海市重点学科。学校立足这些新兴学科专业,还与纽约、伦敦、巴黎、米兰、东京国际五大时尚之都的著名服装院校建立了紧密的交流合作。2007年至今,学院各专业方向已与各国院校开展了42门近4000课时的合作课程,几乎涵盖服装与设计学院的各个专业方向。作为国际服装教育基金会在中国内地的唯一常任理事单位,逐渐引领起国际服装与艺术设计领域教育与研究的风尚。

新时期,东华大学又把目光聚焦于国家和地方经济社会建设,实施学科的“按需发展”。学校以12个专业学院为依托,建设新材料、节能环保、先进制造、时尚创意设计、现代服务五大学科群,成立“东华大学研究院”,开展多学科协同创新研究,为上海“构建城市创新体系,发展现代服务业、先进制造业,建设创意城市、设计之都”等培养高层次创新人才,提供高端成果。2010年4月,市经信委、长宁区政府和东华大学签约,共同推进“环东华时尚创意产业集聚区建设”,三方将整合优势资源、聚焦重点产业,打造环东华时尚创意产业集聚区,积极推动上海时尚艺术设计产业的发展。

“东华人经过这么多年在学科建设方面不懈的努力,一个有特色、多科性、服务于创新型国家建设的新的学科框架正在逐步形成中。”俞建勇说。

砺志尚实,服务国计民生

对接国家重大战略,奉献“敢为”

追溯东华大学的发展历史,“急国家所急,想国家所想”“以服务求支持,以贡献求发展” 已成为东华人的选择习惯。1951年,东华大学创业者满怀“织漂染练,衣被天下,惠泽众生”的报国理想,以加速发展国民经济的支柱产业——纺织工业为己任,创办新中国的纺织教育。

从新中国建立之初,为解决老百姓穿衣问题研发化学纤维及装备、培养的纺织领域专家,到新世纪开创之际,为建设创新型国家在高性能纤维、新型产业用纺织品等领域开展自主创新,培养创新型人才,紧密服务国家、行业、企业的办学历程让东华大学形成了产学研用结合的办学传统。在徐明稚看来,正是一次又一次服务国计民生的科技攻关,积淀出了以校训“崇德博学、砺志尚实”为核心的东华文化。

碳纤维、高强高模聚乙烯纤维、间位芳纶被公认为世界三大高性能纤维,被广泛运用于国防军工、航空航天等高科技领域。但长期以来,少数发达国家对其实行技术封锁和市场垄断。为了实现中国高性能纤维的从“无” 到“有”和“产业化”,东华大学师生团队们本着“砺志尚实”的精神持续攻坚克难。国家科技进步奖获得者、材料学院碳纤维课题组负责人潘鼎教授曾感慨地回顾道:“上世纪90年代初,我们临危受命,要研发出弹头防热层的关键材料,确保新型战略武器的升空。当时时间紧张,而且项目从材料、工艺到制造等全是空白。为了践行承诺,我们团队不分昼夜,做了无数次实验,压力再大也无怨言……”

如今该团队在成功研发航天级碳纤维材料后,又投入到服务于低碳经济的民生用碳纤维研制中。像这样“十年磨一剑”的还有服装学院的张渭源教授团队。他们研发的系列仿生假人均是试穿我国多类重大高科技功能服装的“第一人”,为南极科考服、“神舟”系列舱内外航天服、高性能防火服等的设计提供了宝贵科学依据。年近古稀的张渭源2008年当选上海教育年度新闻人物,他朴实地说:“我没有什么兴趣爱好。这些年,时间都被项目和工作排满了。退休之际,值得欣慰的是,通过这些重大项目的研发,我们的团队成长起来了,并培养了接班人。”

东华人不仅在重大科技攻关中保持着这样“砺志尚实、无私奉献”的品格,在重大社会活动中也用朴实的行动诠释着大学的责任。2010年,上海世博会筹备之际,学校就组成了由刘晓刚教授任设计总监,张文斌、俞建勇、程隆棣、蔡再生等教授任顾问,服装、材料、纺织、化工等学院50名师生组成的项目组,主动请缨研发世博系列职业服装。项目组成员舍弃假期休息时间,不分昼夜地开展设计工作,为五轮服装评选递交了500余款服饰方案,入选的“小白菜”志愿者服、参观者服务中心礼仪服饰等给大众留下了美好印象。学校精心打造了服饰文化秀《时尚东华》,巡演南美、世博园、沪外高校,积极宣传世博,传播中国服饰文化。东华“小白菜”们设计的“白菜”告别章感动着无数大众,“难忘世博,难舍‘白菜’,难说再见”12字传达着东华“奉献世博、服务大众”的情怀。

■大学办学要遵循教育的规律性——专访东华大学校长徐明稚

学校在不同的历史时期都会面临不同的挑战,只有认清和遵循办学规律才不会迷失。回顾东华大学60年的风雨历程,遵循办学规律,最根本的就要坚持大学的办学特色。

文 本刊记者 吴敏 通讯员 邱登梅

《上海教育》:从国际经验看,特色发展道路是高水平大学建设的成功之路,也是实现事半功倍发展的有效途径。东华大学迎来建校60周年,在这么多年的发展历程中,您认为学校最宝贵的经验是什么?

徐明稚:教育是一条长线,不是一蹴而就的,内在的规律性东西是不会改变的。东华大学就是遵循教育办学规律,不随波逐流,不人云亦云,拥有自信和定力,相信规律总是规律,最后总是要经过实践考验的。坚持特色办学,遵循办学规律,这是我们办学到现在最大的体会,也是学校最宝贵的经验。

学校在不同的历史时期都会面临不同的挑战,只有认清和遵循办学规律才不会迷失。回顾东华大学60年的风雨历程,遵循办学规律,最根本的就要坚持大学的办学特色。60年来,学校一直与国家、社会的发展同呼吸共命运。建国初,学校依托雄厚的师资力量和行业背景支持,成为了我国纺织行业人才的摇篮和科学研究的重要基地。上世纪90年代末,我国的产业结构调整使纺织行业遇到了前所未有的挑战,学校也深受影响。在从纺织工业部划归教育部的背景下,面对“综合性大学建设”等潮流,学校曾面临过是否要坚持特色的办学困惑。组织全校师生讨论了半年,我们还是决定走特色发展之路,因为从国际经验看,特色发展道路是高水平大学建设的成功之路,也是实现事半功倍发展的有效途径。而且对我们而言,特色学科建设是一个长期积累的过程,纺织是我们的基因,我们花了近半个世纪的时间打造了这样一个传统,有国内外的那么多资源,它是我们的特色和优势,要珍惜和弘扬。

近年来,东华大学的特色办学实践,不仅让全校师生收获到“特色学科茁壮成长,非特色学科百舸争流”的成果,更凝练出系列特色鲜明的办学理念。

《上海教育》:长期以来,您非常强调一所大学的办学理念和文化的重要性。对于东华大学来说,学校一直以来秉承着什么样的办学理念?想要追求什么样的文化?

徐明稚:东华大学从2000年开始提出“三兴校”的办学理念,即“观念兴校、学术兴校、管理兴校”。观念是先导。观念行,没有人可以找到人,没有钱可以找到钱,所以观念是第一位的。学术是关键。一个学校,什么为大?学术为大,学校的水平,说到底是学术水平,所以学术兴校是关键。管理是保证。管理是为了确保理念能够实现,使得学术能够上升到一定水平。

我一直认为,文化是大学的精髓,对学校的教学、管理、环境和服务起到潜移默化的影响。而一个大学的文化体现了师生共享的校园价值判断,决定着学校的品位,也是一个学校特色的重要组成部分。但也要看到,文化“随风潜入夜,润物细无声”,能产生一种无形而巨大的力量。学校的文化花钱是买不到的,难以引进和照搬照抄,难以速成,需要潜心的建设和长期的积淀。我们崇尚先进文化的力量,因为先进文化使得大学变得更加美好!

东华人秉承着“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓进取。“崇德”指崇尚有德之人、推崇高尚的德行;“博学”指广义的学习;“砺志”指在艰苦的环境中磨炼意志,成就事业;“尚实”指脚踏实地、朴实无华的作风;总的来说,就是激励师生修身立德、博学专攻、磨心砺志、求真求新、德才兼备。同时,我们还积极倡导“积极向上、爱校荣校、崇尚学术、追求卓越、敬业奉献”的校园价值取向。积极向上就是要用光明的眼睛看世界,对党的路线、方针、政策充满信心,永葆昂扬向上的工作热情;爱校荣校就是倡导师生员工的集体荣誉感和归宿感;崇尚学术就是要求教师有学术追求,学生有学术兴趣,校园充满学术氛围;追求卓越就是要确立“要么不做,要做就要做最好的”工作态度;敬业奉献就是倡导教职工树立高尚的情操和为人师表的职业道德标准。

《上海教育》:在60年的发展历程中,东华大学也从单科性大学发展成为一所多科性大学,所取得的成绩是有目共睹的。但有一点,学校始终坚持不变的是有特色多科性发展,相信在学科建设方面学校肯定也倾注了大量的心血。

徐明稚:东华大学的发展目标是建设有特色、多科性的高水平大学。学科建设是龙头,是标志,是旗帜,有什么样的学科就有什么样的学校。为此,我们确定了“增强特色、拓宽基础、加强交叉、按需发展”的学科发展战略,以发展应用学科为主,加强基础学科建设,充分发挥国家重点学科的辐射和带动作用,加强学科交叉,鼓励非特色学科“借船出海”,形成“特色带整体,整体促特色”的学科建设新局面,并在做强传统特色“学科高峰”的同时,形成若干“学科高原”。

学科建设要有良好的学科生态。在构建学科生态中,要注重社会需求,讲究“错位竞争”,做到“人无我有,人有我优,人优我绝”,不要追求“大而全”,而是选择一些领域,建立“局部优势”。东华模式既非“专设纺织科学”,也不是“综合性大学”,而是有特色的多科性大学。任何一门学科是有它的学科生物链的,只建设单一学科显然也不可取。在这里,我要澄清一下一些认识上的误区。很多人认为纺织就是研究织布制衣,“给人穿衣服”,这个理解有些片面。现代纺织技术已经运用到国防、航空航天、农业、环保、汽车、医疗等非常广泛的领域内,现在的纺织科学,已是一门复合型的与别的学科相交叉、由现代科学技术武装改造的学科了。

此外,学校要正确认识和处理工科、基础学科、优势学科、特色学科、新兴学科之间的关系。东华大学着力构建以工科为主体,以化学、物理、数学、生物、力学、人文、外语等学科为基础,纺织、材料、服装等优势学科国际一流,机械、环境、化工、信息、计算机、管理、经济、设计艺术、人文等学科的特色领域国内一流,航空航天、生物医学工程、现代服务、新能源等新兴学科的特色领域国内先进的学科体系。

《上海教育》:伴随着高等教育的改革,“以学生为中心”的理念越来越得到大家的认可,其中创新型人才的培养也成为高等教育面临的新课题。请问,东华大学在探索人才培养方面有哪些具体措施?

徐明稚:人才培养是大学教育的首要任务,质量是其根本。教育事业追求的目标是培养什么样的人,如何去培养这样的人。在人才培养的定位上,东华一直坚持“以学生的全面发展与成才为中心”的办学理念,以培养高层次应用型创新型人才为主,在必要宽度的基础知识上激发兴趣,鼓励质疑,提高动手能力。

东华大学一直为提升人才培养质量而不断努力。学校一是通过承接国家、社会的重大项目锻炼师生队伍,提升使命意识、实践创新能力。二是围绕“培养创新型人才”主题积极深化教育教学改革:实施学分制,扩大学生自主选择权,激发学生的学习兴趣;实施通识教育,宽厚学生基础,促进学生的全面发展;推行启发式教学,鼓励学生质疑和探索,培养创新意识;引导学生进课题组开展科研并加强实践环节,提升创新能力;密切国际交流与合作,拓展学生国际视野,增强国际竞争力。三是花大力气改善教室、实验设施、图书馆、运动场、体育馆等办学条件,并大幅度提高人才培养的经费投入。

近年来,学校除了深化学分制、实施按大类招生等人才培养措施之外,另辟蹊径,以创新创业教育为突破口,探索出了适合学校自身特点的创新型复合人才培养的新途径。2010年,东华大学专门成立了“创新创业教育指导委员会”和“创新创业教育中心”,统一协调管理学校创新创业教育事务,形成了管理规范、协调有序的创新创业教育管理体制。

(来源:上海教育杂志 2011年10月25日 作者:吴敏 通讯员:邱登梅 向娟 段然 孙庆华)

视频: 摄影: 撰写:吴敏等 信息员:邱登梅 编辑:邱登梅