搜索

近日,生物医学与工程学院刘宣勇教授团队在可穿戴健康监测领域取得重要进展。研究团队首创了一种仿生气液两相流气泡诱导凝胶液界面动态变形方法,构建出具有周期性异形结构的功能纤维。这一技术突破实现了纤维在人体微环境中对湿度变化的快速响应与水伏能量采集,为未来可穿戴医疗设备与健康监测系统提供了全新技术路径。相关成果以题为《气液两相流纺丝构建水伏柔性电子器件》(Gas–liquid two-phase bubble flow spinning for hydrovoltaic flexible electronics)的论文,发表在国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上。

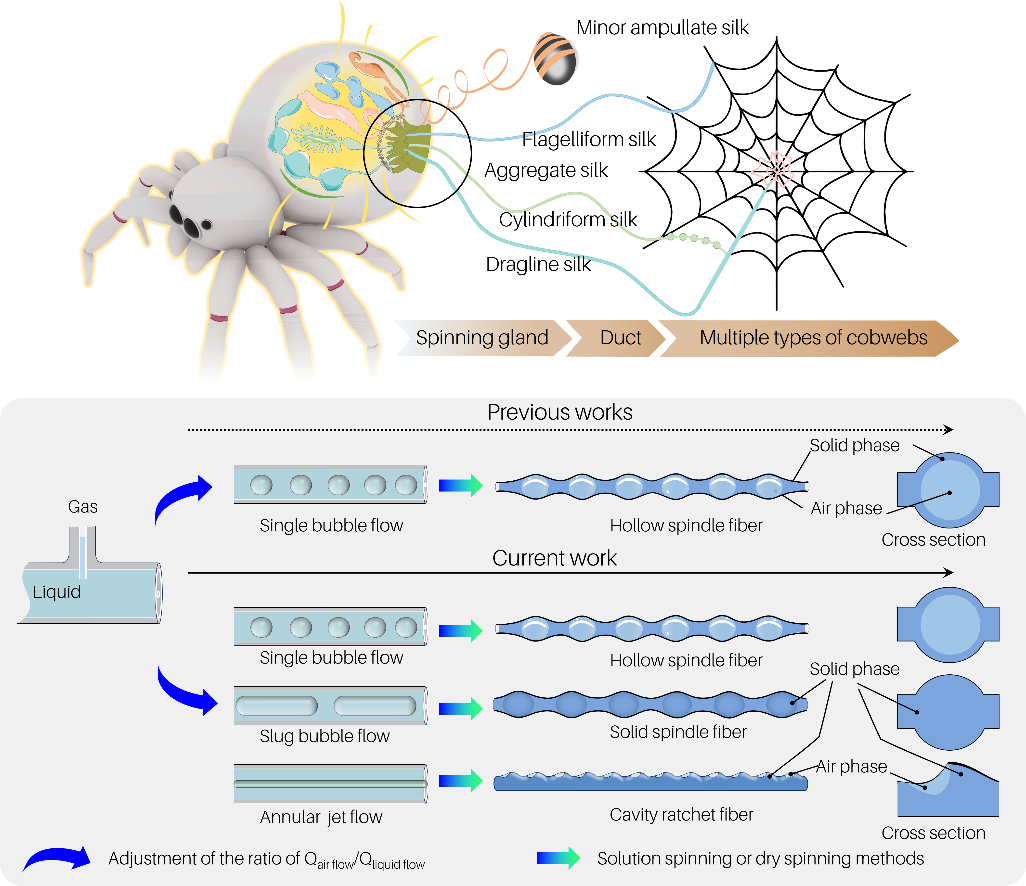

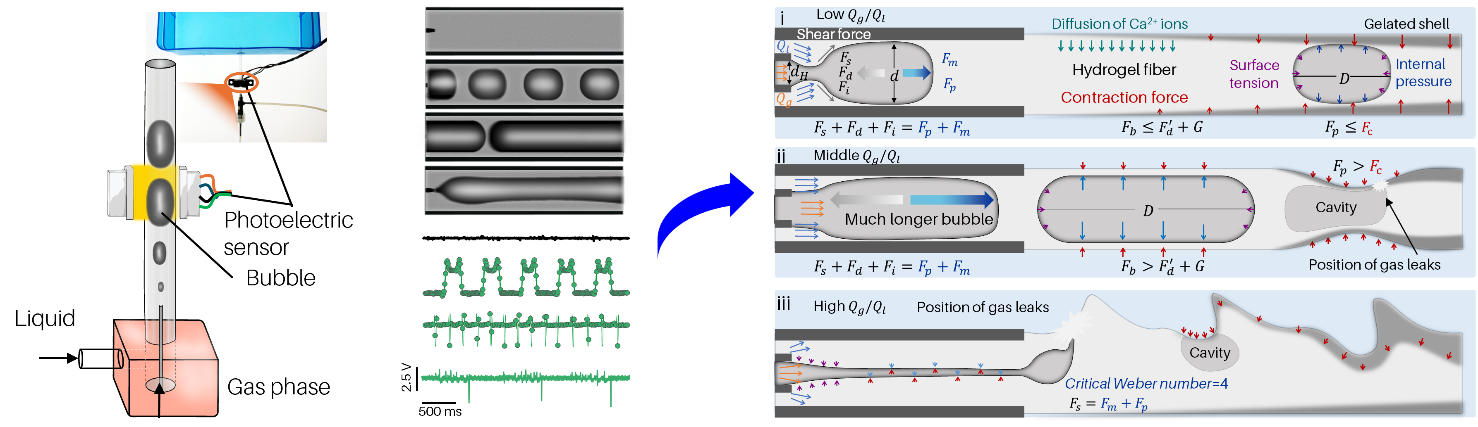

在该技术中,研究者设计了模仿蜘蛛喷丝口结构的气液两相纺丝系统。纤维在气液界面接触时被钙离子交联快速固化,从而实现结构定型。具体而言,单一气泡流条件下形成空腔纺锤结型结构,增强了纤维的水分保留;气泡塞流生成实心纺锤结构;高速环形气泡流导致纤维表面出现类似锯齿的周期性结构。上述多模态结构的获得均依赖于对气泡流态的精细调控,而无需改变传统喷丝头形状,这体现了该技术的创新性。

(蜘蛛多模态纺丝/本技术和以往的工作对比)

所制备的智能纤维兼具优异的柔性和力学适配性,纤维表面呈现独特的非对称润湿性,并具有高效的水分输运能力。优化的空腔纺锤结结构通过提升纤维的水分保留量显著增强了水伏发电性能,而锯齿状纤维则凭借其定向输运的特性对呼吸引起的微小湿度变化表现出灵敏的响应。实验结果表明,这些智能纤维能够对环境中湿度等微弱变化快速响应,并持续稳定地输出水伏电能,为可穿戴传感器提供了自供电能力。

(从气液两相流到动态调控纤维界面构型)

本研究聚焦生物医学工程应用,演示了智能纤维在可穿戴呼吸监测系统中的潜力。研究团队将e-fiber传感元件与3D打印面罩结合,实现了对不同呼吸状态的实时监测。另外,团队设计并构建了一套集成化的呼吸监测与诊疗系统。系统主要由信号采集单元、信号处理与控制单元、无线传输模块,以及输出反馈单元组成。该系统通过无线网络将监测到的呼吸信号实时传输至手机或计算终端,从而具备远程诊断和智能干预能力。此外,该智能口罩整体柔性优异,可紧密贴合佩戴者面部,纤维传感单元固定在多腔室结构中以便更换。在测试中,该系统成功区分并记录了正常呼吸、运动后呼吸以及阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)等多种呼吸方式。

该工作不仅突破了传统纤维结构制造的技术瓶颈,更为结构可编程的智能纺织品与仿生医疗材料提供了新的构筑范式。研究还将该方法应用于多种纺丝体系,包括海藻酸钠、羧甲基纤维素与聚乙烯醇等材料,展示出方法的通用性与拓展性,为柔性水伏能源与多场耦合传感平台的发展提供了新的理论基础与技术支撑。

(呼吸监测面罩及远程医疗系统)

该研究成果通讯作者为刘宣勇教授和邱家军副研究员,第一作者为我校生物与医学工程学院博士研究生曹元鸣。上述工作获得了中央高校基本科研业务费专项资金与先进纤维材料全国重点实验室重大/重点项目等项目的支持并已经申请相关专利。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59585-6

视频: 摄影: 撰写: 信息员:崔启璐 编辑:吴娅琳