搜索

肩袖损伤是一种高发的肌骨系统疾病,传统修复方法普遍存在术后复发率高(13%–94%)及功能恢复欠佳等难题。针对这一临床瓶颈,我校生物与医学工程学院莫秀梅教授课题组与上海市同仁医院骨科关节外科季云瀚副主任团队基于医工交叉项目创新模式,开展多学科攻关协作,创新研发出一款功能梯度结构支架,能够有效仿生天然肌腱-骨界面,显著提升肩袖修复的力学性能与治疗效果。

近日,研究成果以“负载M2巨噬细胞来源的LncRNA编码多肽的功能分级支架用于肩袖修复”(Functionally graded scaffold with M2 macrophage-derived LncRNA-Encoded peptide: Mechanistic and therapeutic evaluation for rotator cuff repair)为题,在国际材料学期刊《生物活性材料》(Bioactive Materials)在线发表。论文通讯作者为莫秀梅教授与季云瀚副主任医师,共同第一作者包括我校生物与医学工程学院研究生冯昊与上海市同仁医院张弓皓、熊李主治医师。

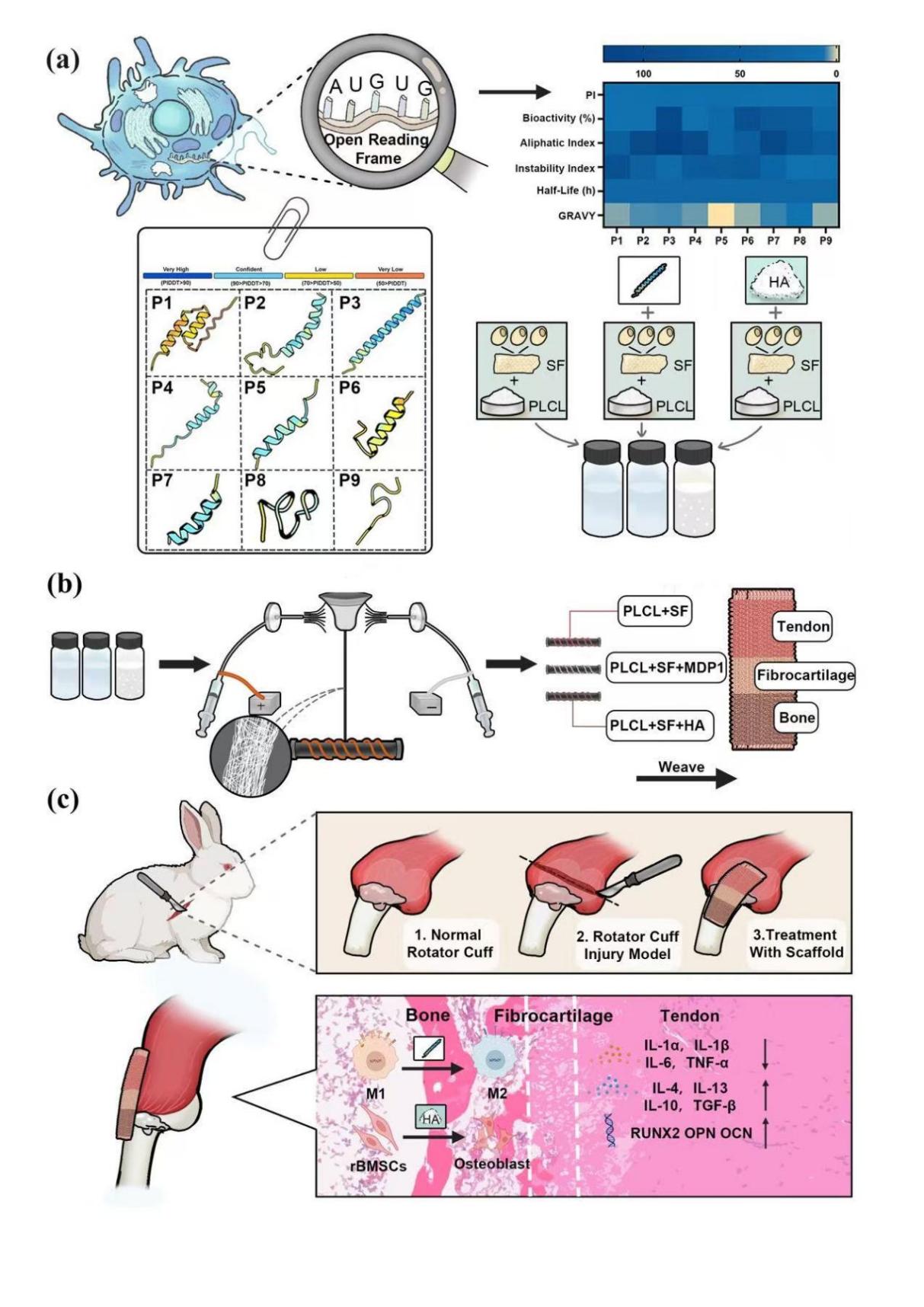

(负载MDP1的功能分级支架的制备及其在肩袖损伤模型的应用)

为解决肩袖肌腱撕裂后难以牢固愈合到骨头上的临床难题,首个功能梯度结构支架成功研发,模拟了人体肌腱与骨界面的多层次结构特征,实现了更接近天然的修复效果。该支架首次引入了M2型巨噬细胞衍生的LncRNA编码多肽(MDP1),能够精准调节局部炎症反应,有效抑制过度炎症。家兔肩袖修复模型实验表明,支架植入后,修复部位的炎症因子IL-6表达量在术后2个月和4个月时分别降低约60.6%和66.5%,显著改善了局部微环境,有助于加速组织愈合。支架中还加入了羟基磷灰石(HA)颗粒,增强了生物矿化能力,促进肌腱与骨头之间的紧密整合,帮助伤口更快、更牢固地愈合。在力学性能方面,该支架采用静电纺纳米纤维纱线制备工艺,实现了高达280 MPa的杨氏模量,接近新西兰白兔原生肌腱水平,既具备优异的强度和柔韧性,又能有效降低修复早期的再撕裂风险。这项创新成果通过结构仿生、精准抗炎、生物矿化和优异力学特性的有机结合,为肩袖等肌腱-骨界面损伤修复提供了全新的解决方案。

本研究得到“上海市同仁医院-东华大学医工交叉项目”“中德科学基金研究交流中心中德合作交流项目”等多项科研资助,展现了高校与医院在推动高水平区域协同创新、促进基础研究与技术转化融合发展中的积极作为。未来,该功能梯度结构支架有望应用于肩袖撕裂修复、跟腱附着点损伤、交叉韧带重建等多种肌腱-骨界面修复手术中,帮助患者获得更牢固、更生理化的愈合效果。后续还计划开展更大动物模型及临床前研究,进一步优化支架制备工艺和适应症推广,推动这一创新成果尽快实现转化应用,造福更多运动医学和骨科患者。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.06.032

视频: 摄影: 撰写: 信息员:崔启璐 编辑:吴娅琳