搜索

“非常负责任,在科研上给予学生很多指导和帮助。”这是许多学生对刘为萍老师的评价。今天,让我们一起走近刘老师,了解以他为代表的东华大学青年教师与学生的科研故事。

刘为萍,东华大学化学与化工学院特聘研究员、博士生导师,2024年入选国家级高层次人才计划。

科研没有捷径,“多看、多想、多做”是秘诀

“既然选择了高校科研这条路,总得做出点成绩,让大家知道东华大学还有一位刘老师。”怀着这样的信念,2019年,刘为萍在德国哥廷根大学完成博士后研究后,加入东华大学。刚工作的几年,他以实验室为家,经常在学校从早上8点半工作到晚上11点。他说:“科研没有捷径,多看、多想、多做是秘诀。”

刘老师每天到实验室的第一件事,先做“多看”这件事。浏览与自己领域相关的最新文献,扫描全球同行的研究动态,思考可能的突破方向。凭借强大的韧劲和自驱力,最终将研究方向锁定于丰产金属催化剂的创制。多年来,他深耕这一领域,致力于发展新颖、绿色、高效的有机合成方法学,推动大宗化学品和生物质资源的高效增值转化。

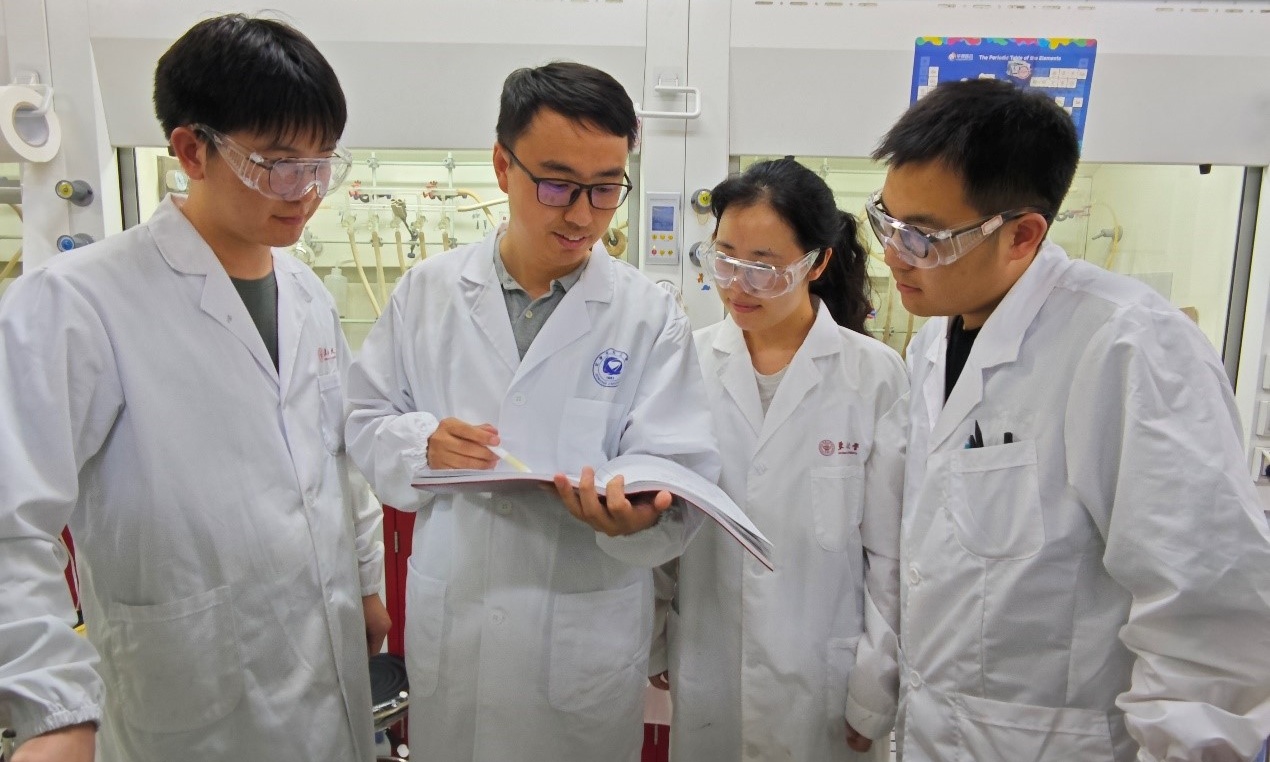

“多做”是科研从理论走向现实的必经之路。在德国留学期间,刘老师起初并不被博士后导师熟悉。他接手了一个德国学生未能完成的课题,通过反复实验、试错、拆解、重来,最终出色地完成了与拜耳公司的合作攻关项目,也让导师彻底记住了他。独立工作后,他经常和学生一起做实验,现场指导学生解决难题。“遇到问题不一定是坏事,一定要善于发现、分析和解决问题。”这是刘老师常说的话。

一次,博士生孙飞翔在尝试肉桂醇、甲醇和二苯基膦的三组分偶联反应时,发现产物分子量与预期一致,但核磁氢谱分析显示并非预期结构。正在学生困惑之际,刘老师敏锐地意识到这可能是一个“更有意思”的结果。他带领学生分析核磁谱图、确定产物结构,并推测其生成过程,最终发现底物醇先与甲醇反应,形成不饱和中间体,再通过迈克尔加成引入膦基团。这一发现首次通过借氢策略实现了碳-膦键的构筑,为快速构建结构新颖、官能团多样的有机膦化合物开辟了新路径,相关成果发表于《美国化学会志》。

“多想一步,就能发现一个全新的催化循环。”刘老师提到学生汤骏的研究工作时说:“这位学生韧性很强。在研究如何将低级醇快速构建成高附加值高级醇的过程中,产率一直提不上去。临近毕业,我甚至建议他换课题,但他坚持分析数据、寻找规律,最终成功实现了锰催化仲醇、伯醇和甲醇的化学选择性偶联。”课题组利用廉价锰催化剂调控,使三种普通醇通过借氢偶联“精准搭积木”,“组装”出传统方法需多步才能合成的高级醇,相关成果发表于《德国应用化学》。

幸运离不开刻苦。六年来,刘为萍以第一或通讯作者、东华大学为第一单位发表高水平学术论文十余篇,推动课题组在锰催化借氢反应等领域取得系列突破,并于2024年成功入选国家级高层次人才计划。

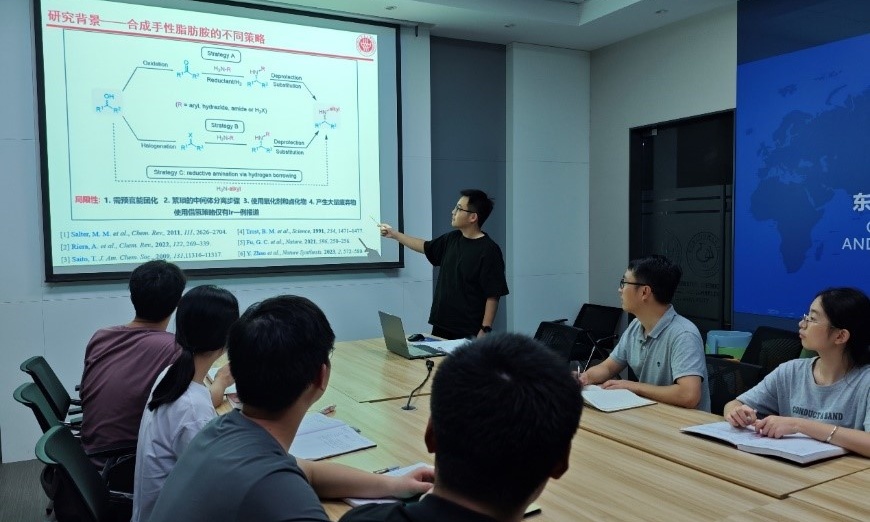

培养学生,面向更好的未来

刘为萍将培养学生“发现问题、解决问题”的能力视为重要任务。每周组会上,学生逐一汇报科研进展,他则带领大家追问“异常背后的真相”。一次,学生在汇报底物范围考察结果时,刘老师很快注意到相似官能团取代底物的产率存在较大差异,随即安排多名学生重复实验,一起探索解决问题的方法,确保结果准确。在他看来,无论学生毕业后是否继续科研,只要在一次次“卡壳—拆解—重来”中学会发现和解决问题,就拥有了面向未来的核心竞争力。

在学生眼中,刘为萍非常负责任。博士生孙飞翔告诉记者:“刘老师不仅指导文章,连PPT字号和标点都不放过,让我明白细节对未来人生和工作的重要性。学生遇到理论困难,他帮助查文献;学生自己忘记的实验数据,他却记得。”当学生陷入自我怀疑时,他常分享自己的经历:从普通本科院校起步,到中国人民大学读研,再到国外留学,最终回到东华大学任教。他用亲身经历引导学生认识起点不决定终点,自驱力才是人生的加速器。

对于学生的未来,刘为萍总是“扶上马,再送一程”。他关心学生就业和升学需求,耐心指导并鼓励多名学生奔赴国内知名研究院所开展科研。他认为,学生的前路越宽,为师者越欣慰。

目前,刘为萍还担任化学系党支部书记,参与“青年学术骨干校内实践锻炼工程”,他认为“大局观念”和“换位思考”至关重要。化学作为基础与中心学科,可与材料、纺织、生物医药、能源等领域深度融合。未来,刘为萍计划基于学校三大学科集群的定位,探索如何将化学的“小催化”做成“大交叉”,让基础化学融入产业链,持续产出高水平、可产业化的研究成果。

视频: 摄影:受访者提供 撰写:王金辉 信息员:王金辉 编辑:朱一超