搜索

为深入贯彻落实习近平生态文明思想,积极响应国家关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的战略部署,环境科学与工程学院“土壤修复师”实践团队坚持以绿色发展为导向,充分发挥专业特色与学科优势,以“调研-研发-示范”为主线,系统开展社会实践活动。团队聚焦土壤修复与农业绿色转型关键技术问题,深入一线破解难题、服务生产,致力于推动农业废弃物资源化利用和耕地质量提升,努力为生态农业发展和美丽乡村建设贡献力量。

(“土壤修复师”实践团)

实践团首站聚焦松江区农业土壤治理需求,深入农民专业合作联社稻米加工基地、农业技术推广中心,在堆肥场与试验田间开启“土壤问诊”。成员们持续驻守于田埂,系统采集土壤及堆肥样品,并严格依据土壤环境质量国家标准进行检测分析,明确识别出传统堆肥方式所存在的“周期长、异味重、适应性差”三大关键瓶颈。这些问题严重限制了有机肥在现代农业中的规模化应用,成为恢复土壤肥力过程中的主要制约因素。

(团队成员调研松江区农民专业合作联社优质稻米加工基地与农业技术推广中心)

“优质有机肥是土壤的‘营养师’,能优化结构、激活微生物活性!”推广中心专家的讲解让团队明晰方向:唯有突破快速腐熟技术,才能让科研真正扎根实践。此次调研不仅摸清农业废弃物处置现状、农用地土壤问题及肥料使用需求,更为后续通过技术研发解决农户实际难题奠定了基础。

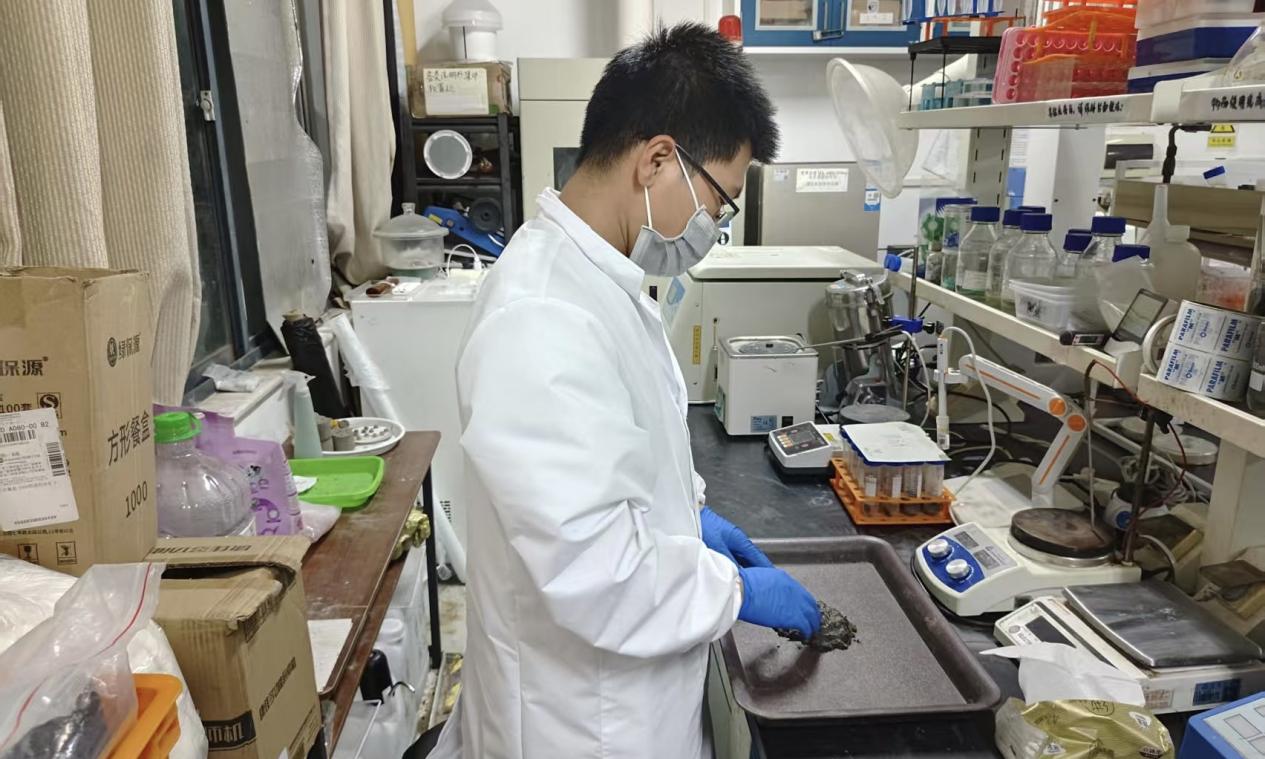

带着调研中梳理的需求,在指导老师蔡冬清、王冬芳的带领下,团队怀着“让退化土壤重焕生机”初心,聚焦“畜禽粪污快速腐熟技术”展开攻关,助力解决堆肥慢、臭味大、效率低的问题。在实验室中,成员们运用环境科学专业技能,调控优化腐熟剂添加量、反应时间等参数,成功将畜禽粪便、秸秆等常见的农业有机废弃物快速腐殖化制备出富含腐殖酸的有机肥,解决传统堆肥效率低、污染大的问题。

(团队成员在实验室进行技术研发与优化)

在上海田田蔬果专业合作社,团队设计“空白区+传统化肥区+有机肥区”三组对照试验,标准化记录作物株高、叶片数、生长状态。经过一个周期培养,数据显示,施用自研有机肥的作物叶绿素更高、茎秆更壮,生长指标显著优于其他组别。通过土壤采样检测,发现土壤团粒结构更疏松,这意味着土壤的“肥力储备”在不断增强。“我们不仅让作物长得更好,更让退化的土壤慢慢恢复元气。”成员王艳说。这些结果验证了有机肥的土壤改良与作物促生作用,实现畜禽粪污“快速腐熟+精准还田”的循环利用,为农业废弃物资源化利用提供可复制方案。

(团队成员在实验田进行种植管理)

据悉,环境科学与工程学院持续打造“土壤修复师”社会实践项目,从农业废弃物资源化利用与快速腐熟技术攻关,到退化土壤生态修复与有机肥精准施用示范;从构建“调研-研发-应用”循环链条,到助力绿色农业转型与乡村生态振兴融合,始终将“两山”理念融入“科技支农、土壤改良、产业优化”相结合的实践课堂,扎实推进专创融合与思创融合,努力为长三角区域农业绿色高质量发展和生态文明建设注入青春力量。

视频: 摄影:王艳 撰写:翟新馨 尤梓宇 籍楚妮 董晓光 信息员:李华清 编辑:朱一超