搜索

被动辐射制冷织物为降低热管理能耗提供了可持续路径,然而其传统制备过程中对石油衍生材料与复杂涂层工艺的依赖,严重制约了环境兼容性与力学耐久性。纤维素作为理想替代材料,凭借其可再生来源、可生物降解特性,以及源于C–O–C/C–O振动带的固有红外活性(在8–13 μm大气窗口波段)展现出显著优势。基于此,通过将纤维素与仿皮肤皱纹结构设计相结合,可实现了光学性能、穿着舒适度与可扩展制造之间的协同平衡。

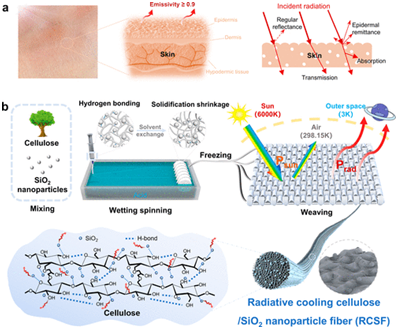

近日,东华大学材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室孔维庆/朱美芳课题组通过从人体皮肤的多层结构与热调节机制中获得灵感,设计了具有仿表皮褶皱结构的纤维素/纳米二氧化硅辐射制冷纤维(RCSF)(图1)。

图1 仿生设计与RCSF的可扩展制造

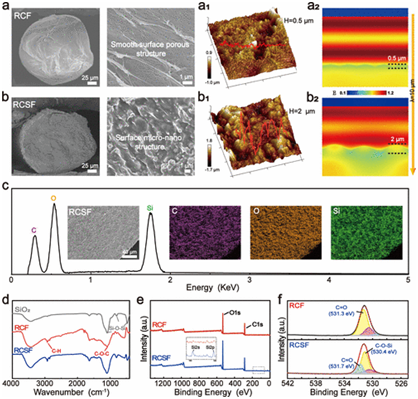

该纤维表面呈现出独特的仿皮肤褶皱突起(高度≈2.0 μm),其微纳米分级粗糙度是原始纤维的四倍。这种协同结构不仅显著提升了太阳光的散射效率,更因其增大的比表面积和形成的空腔结构,有效优化了纤维在人体红外波段(中红外)的吸收与发射率,从而增强了辐射制冷性能。研究表明,纳米二氧化硅通过氢键与纤维素基质牢固结合,构成了稳定的微纳分级结构(图2)。

图2 RCSF的形态和结构特征

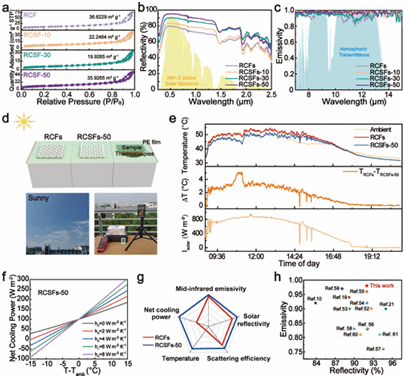

通过对RCSF的光学性能和户外性能测试(图3),该纤维表现出优异的辐射制冷性能,能实现高反射率(93.7%)与高红外发射率(0.98)的协同,同时在户外 800W/m2太阳辐射下实现100.1W/m2净制冷功率,较再生纤维素纤维降温5 °C。

在实际应用中,RCSFs-50织物表现出卓越的综合性能:室内降温效果达3.39°C,较棉织物提升139%;户外使用时表面温度持续低于体表5°C。其透气性为涤纶的9.5倍、棉的1.73倍,透湿性与棉相当。在865 W/m2太阳辐照下,其温度较棉和涤纶分别低5.8°C和9.1°C。经过10次洗涤磨损后,仍保持97.6%的冷却效率,展现出优异的耐久性(图4),为可持续户外冷却纺织品的开发奠定了坚实基础。

图3 RCSF的光学特性与户外测试性能

图4可穿戴性能

东华大学材料科学与工程学院博士生李绮华为本论文的第一作者,通讯作者为孔维庆副研究员。相关成果近期以“皮肤皱纹启发的微纳米纤维素复合纤维实现高效日间辐射制冷(Eco-Friendly Skin-Wrinkle-Inspired Micro-Nano Structured CelluloseComposite Fibers for Highly Efficient Daytime Radiative Cooling)”为题发表在《ACS Nano》上。该工作得到了上海东方英才(青年项目)等资助。

原文地址:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c06103

视频: 摄影: 撰写:李绮华 信息员:星禧 编辑:李盈颉