搜索

近日,我校化学与化工学院与先进低维材料中心武培怡-孙胜童联合研究团队在瞬态硬化水凝胶的研究上取得进展,相关成果以《通过玻璃化相分离实现化学燃料驱动水凝胶瞬态硬化》(Chemical Fuel-Driven Stiffening of Transient Hydrogels via Vitrifiable Phase Separation)为题,发表在《德国应化》(Angewandte Chemie International Edition,2025, 64, e202518064)上。

生命体系对环境的高度适应性源于其时刻处于非平衡状态,通过消耗化学燃料随时改变材料性能。例如,肌肉可以在ATP供能下收缩并硬化,完成任务后又恢复柔软。受此启发,研究人员开发了多种人造非平衡材料,其力学性能在特定燃料作用下可随时间发生可逆变化。然而,现有的非平衡材料即使在硬化状态下仍过于柔软(模量通常小于1 MPa),这严重限制了它们在力学承载等实际场景中的应用。

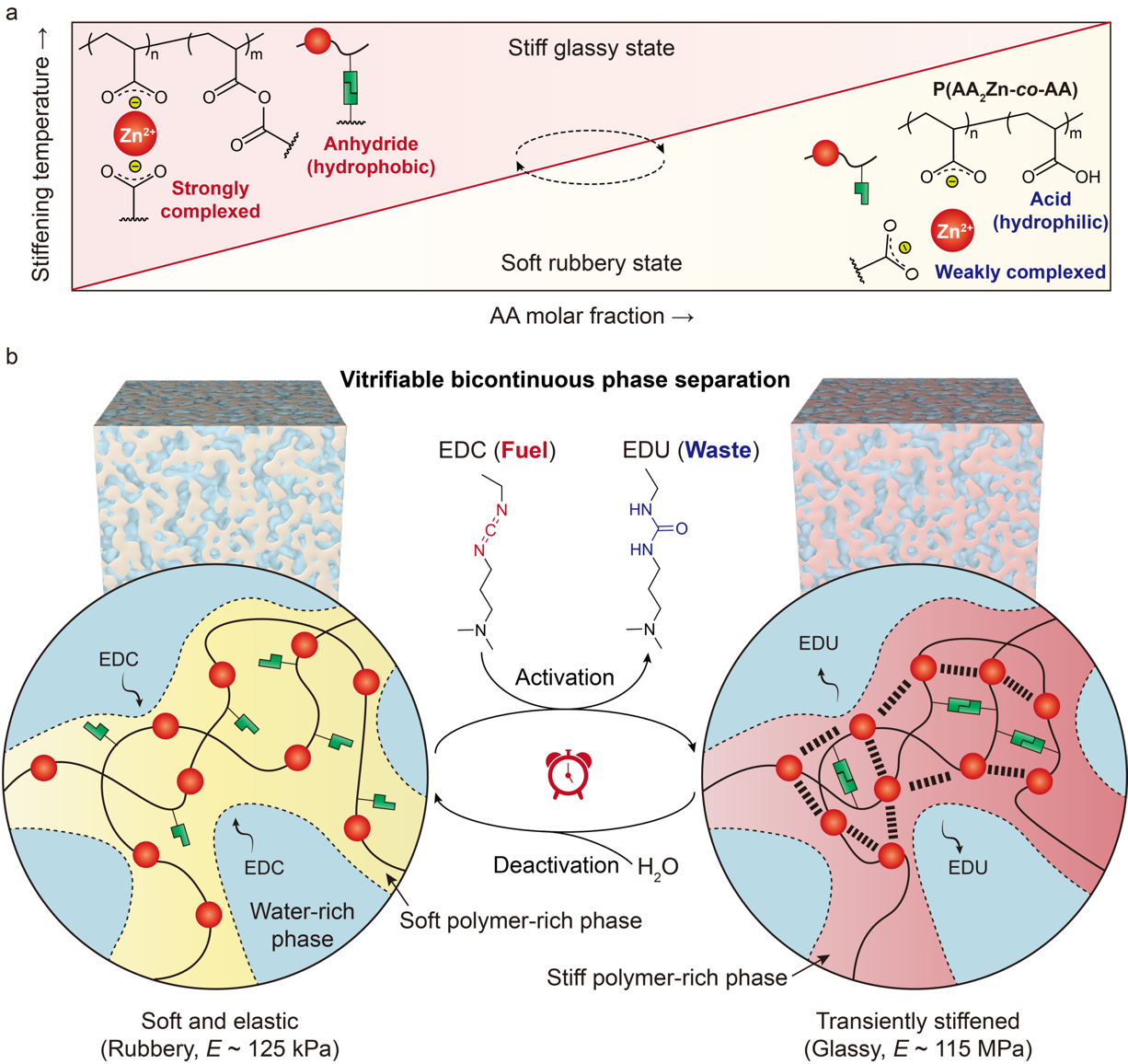

该团队近期研究发现,现有非平衡材料大都基于小分子组装或均一网络结构,其无法剧烈硬化的根本原因在于缺乏有效的玻璃化转变机制。他们提出,将非平衡化学与玻璃化相分离相结合,有望实现非平衡材料的剧烈可逆硬化。为此,他们合成了丙烯酸锌-丙烯酸(PAA2Zn-co-AA)共聚物水凝胶。其中,聚丙烯酸锌为典型LCST型热致硬化高分子,在硬化温度以上可发生橡胶态-玻璃态相分离转变。丙烯酸则扮演双重角色:一方面可在室温附近调控该水凝胶的硬化温度,另一方面可被化学燃料EDC催化脱水形成酸酐,而酸酐又随时间自发水解变回丙烯酸。这一EDC燃料驱动的非平衡转化可促使共聚物水凝胶硬化温度在室温附近切换,从而诱导材料瞬态硬化。在化学燃料刺激下,该水凝胶可从柔软的橡胶态(~125 kPa)可逆转变为坚硬的玻璃态(~115 MPa),模量提升高达920倍。这一模量不仅创下了人造非平衡硬化材料的模量纪录,也是首次将非平衡材料的硬化态推进到了玻璃态。此外,该水凝胶还展现出可编程的寿命和优异的循环性能。

图1. 化学燃料驱动水凝胶瞬态硬化的工作机理

武培怡、孙胜童研究团队长期致力于智能柔性防护材料的基础性研究工作,通过物理相互作用和动态相分离开发了系列刺激硬化高分子材料:基于多尺度强弱网络设计合成了应变硬化离子皮肤(Nat. Commun. 2021, 12, 4082;Nat. Commun. 2022, 13, 4411);基于熵驱动相互作用制备了剧烈热致硬化水凝胶(Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202204960;Natl. Sci. Rev. 2025, 12, nwaf072);通过应变速率诱导相分离开发了剥离硬化自粘附离子液体凝胶(Adv. Mater. 2023, 35, 2310576);基于高熵罚盐桥氢键合成了冲击硬化超分子聚合物(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 7533);利用温敏双连续相分离制备了粘滑可切换的有机氟凝胶(Adv. Mater. 2024, 36, 2411273);基于以上工作还撰写了“物理相互作用驱动的模量自适应聚合物”前瞻论文(Sci. China Mater. 2025, 68, 3526)。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202518064

视频: 摄影: 撰写: 信息员:朱晓旭 编辑:朱一超