搜索

近期,我校材料科学与工程学院王刚研究员团队在National Science Review、Advanced Materials、Advanced Functional Materials等国际高水平期刊连续发表代表性成果,形成了“可纺—可刻—可集成”的贯通能力,为纤维基智能系统的规模化应用奠定了坚实基础。

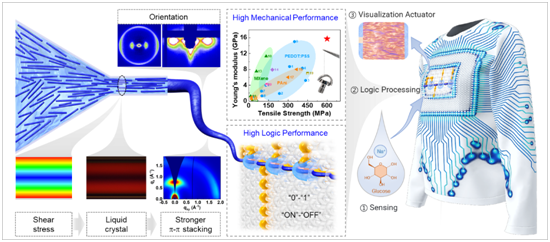

在“可纺”的材料与成形层面,研究团队提出“剪切增强液晶纺丝”新策略:在微流控喷丝区施加可控剪切诱导各向异性液晶相,并在凝固过程中“锁定”分子取向与晶序,从而制备出兼具高取向、高结晶度与高电化学性能的一体化半导体纤维(以BBL为代表)。所得纤维表现出约15.3 GPa的杨氏模量和约600 MPa的抗拉强度,并在极端温度、强紫外和强酸碱/有机溶剂环境下保持稳定;基于该纤维构建的OECT在轴向方向的迁移率与跨导显著优于径向,>10,000次门脉冲循环仍稳定工作。进一步,团队在织物平台上完成了对汗液离子与葡萄糖的逻辑判别,并联合电致变色纤维实现“感知—决策—显示”的可视化健康监测示范,相关成果发表于National Science Review。

图1剪切增强液晶纺丝制备聚合物半导体纤维

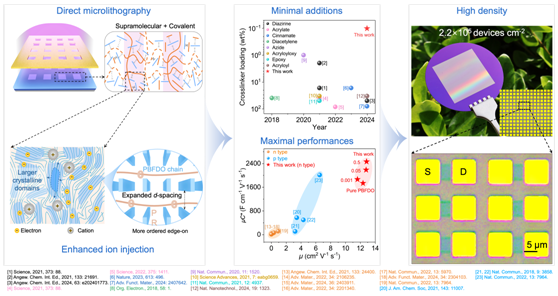

在“可刻”的精密制造层面,团队面向高密度柔性/生物电子的量产需求,提出“超分子协同直接微光刻(DML)”范式:通过痕量(<0.1 wt%)聚轮烷交联剂,在有机离子—电子混合导体(PBFDO)中构建氢键—光致共价的双网络,实现对聚合物微观序构与离子通道的协同调控。在保持优异离子/电子耦合的同时,工艺实现了600 nm级图案分辨率与2.2×105 devices·cm⁻2的晶圆级OECT高密度集成,并显著提升器件迁移率与跨导,成果发表于Advanced Materials。

图2 直接微光刻技术实现有机半导体晶体管光-电-离协同的晶圆级集成

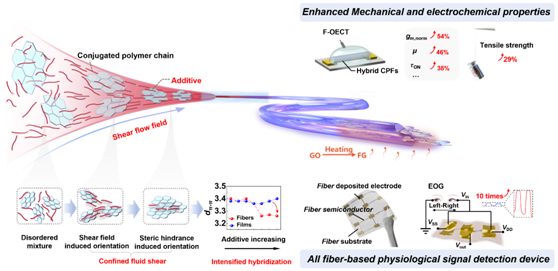

在“可集成”的器件与系统层面,研究团队提出“剪切增强杂化”技术:在湿法纺丝过程中引入功能化石墨烯,实现分子取向与π–π堆积的双重优化,构筑高取向、高共轭的杂化纤维。该策略带来力学强度、模量与本征传输的协同增强,使基于其构建的F-OECT几何归一化跨导提升超过50%、响应更快且稳定性更优。依托n/p型纤维器件的性能匹配,团队进一步构建了全纤维基p–n互补逆变器,实现约90 V/V的眼电(EOG)信号低压放大,完成材料—器件—系统的闭环验证,成果发表于Advanced Functional Materials。

图3 剪切增强杂化技术实现高性能共轭聚合物纤维及纤维有机电化学晶体管制备

这三项成果在研究路径上紧密关联,构成了从材料开发、精密制造到系统集成的完整技术链条。在材料层面以液晶剪切与杂化增强实现“可纺化+性能协同”;在制造层面以超分子DML实现亚微米图案与晶圆级高密度集成;在系统层面于织物平台完成“感知—计算—显示”的一体化验证,展示了其在健康监测、神经接口及可穿戴计算等领域的应用潜力。

据悉,上述研究由东华大学牵头,联合瑞典林雪平大学、四川大学等国内外团队共同完成,并得到国家自然科学基金与国家重点研发计划等项目资助。面向下一步,团队将围绕多材料协同、端到端规模制造与标准化可靠性评估展开系统推进,力争在“半导体纤维+智能系统”的产业化落地上实现更大突破。

视频: 摄影: 撰写: 信息员:星禧 编辑:吴娅琳