力学性能与加工性能是聚合物的两个重要特性,高力学性能和可加工性之间常常相互制约,难以同步提升。交联是提高力学性能的重要手段,但是它同时也限制了聚合物的可塑性,使其难以加工。近年来,研究人员开发了共价适应性网络(CANs),其中的动态共价键可以在适当刺激下(如热、光等)重组,这种设计使得交联聚合物可以重新加工;但是随着交联度提高,CANs的加工通常变得越来越困难,没有从根本上解决力学性能和加工性能相互制约的难题。

针对这一瓶颈,我校先进纤维材料全国重点实验室、材料科学与工程学院游正伟团队提出利用四臂动态化学耦合的交联剂构建聚合物分子网络的策略,揭示了一种新的结构-性能关系,实现增加交联密度提升力学性能的同时改善了加工性。该研究的关键在于开发了四官能度交联剂二氨基乙二肟(DAG):其与异氰酸酯反应形成动态肟-氨基甲酸酯键和脒-脲键,构建了集成多重动态键的拓扑交联网络(图1)。研究表明,交联密度的提高,可以显著提升室温下材料的力学性能,同时得益于动态四臂交联点的设计和更高含量动态键的存在,高交联密度的材料在高温下更易于解离为低分子量链段,降低了黏度,表现出更好的加工性能。研究团队前期发现的基于内源性催化的化学耦合机制(Proc. Natl. Acad. Sci.U.S.A.2024, 121, e2404726121.)在其中也起到了关键作用。这种交联密度与高温流动性同步提升的效果,挑战了传统的认知,为解决聚合物力学性能与加工性能此消彼长的矛盾提供新的分子设计思路。相关研究成果以Dynamiccross-linked topological network reconciles the longstanding contradictoryproperties of polymers(动态交联拓扑网络调和聚合物长期存在的矛盾性能)为题发表于《科学进展》(Science Advances),论文通讯作者为游正伟教授,第一作者为博士研究生吴泽凯。

图1.DAG-PU弹性体的结构设计,可同时提高加工性能和力学性能

使用温度下稳定的力学性能

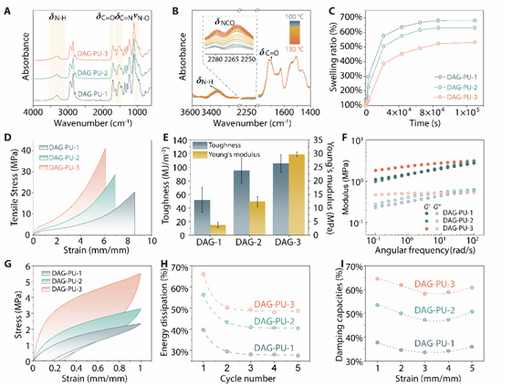

本研究采用红外光谱(FTIR)、溶胀测试、拉伸测试、频率扫描、循环应力-应变测试等多种手段,详细表征了不同交联密度 DAG-PU 的结构与力学性能(图2)。FTIR光谱显示异氰酸酯基团特征峰消失并出现羰基、仲胺等新特征峰,证实聚合物网络形成,升温FTIR进一步表明网络室温稳定、升温解离。随交联密度提升,材料拉伸强度和杨氏模量显著增加,但断裂伸长率相应降低。力学、流变与微观结构分析揭示高交联体系具有更显著微相分离和更优耗散性能。

图2.DAG-PU 弹性体的结构与力学性能表征

DAG-PU的热性能、自愈合与加工性

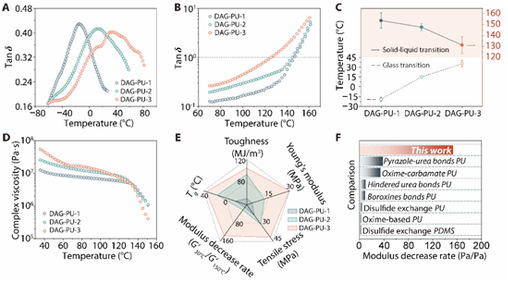

动态机械分析(DMA)显示DAG-PU具有双玻璃化转变温度,分别对应软硬段。当动态键含量增加时,材料从橡胶态向粘流态的转变温度降低,加工窗口拓宽(图3)。对比实验表明,其中DAG-PU-3在解离温度下模量骤降,120°C温差内储能模量下降率达153.3,该数值远超过现有动态交联聚氨酯,证明其能有效平衡力学性能和加工性能。

图3.DAG-PU弹性体的热力学性能和综合性能对比

化学耦合多动态键的模型研究

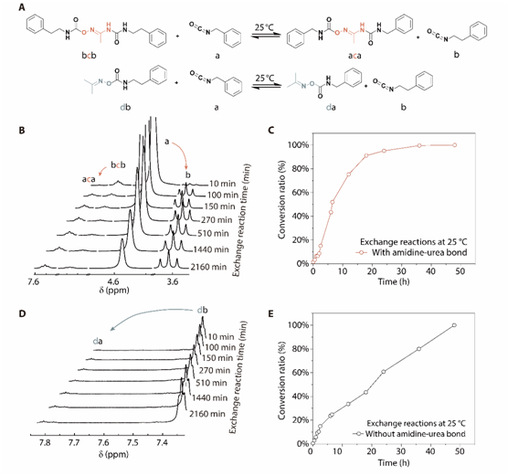

不含脒-脲键的对照聚合物的强度、韧性较DAG-PU低且无固-液转变行为。为了进一步揭示其中的分子机制,本研究对模型化合物进行原位核磁监测,表明含脒-脲键的体系反应可快速达平衡,而无此结构的对照组反应50小时后仍未平衡,证实动态脒-脲键显著增强肟-氨基甲酸酯键可逆性(图4),为解释 DAG-PU 网络动态重构能力提供分子层面的证据。

图4.化学耦合多动态键的模型化合物原位核磁研究

DAG-PU 弹性体结构 - 性能关系的研究

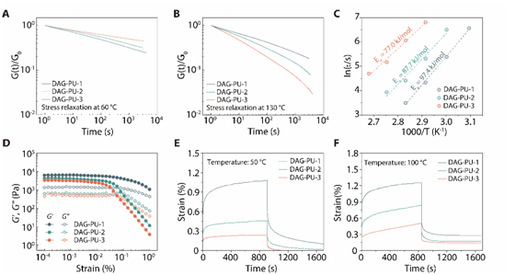

通过应力松弛和蠕变实验,探究了动态键在不同温度下的解离速率,证明了其中DAG-PU-3在高温下的快速松弛行为。通过应变扫描和蠕变-恢复实验,揭示了材料的微观结构与其力学性能和热学性能之间的关系,进一步验证了动态键的作用机制。通过阿伦尼乌斯方程计算表观活化能,证明了DAG-PU-3的动态键对温度的敏感性最高,进一步支持了其良好的加工性。

图5.DAG-PU弹性体结构-性能关系的研究

本研究提出了一种基于化学耦合四臂动态交联的分子设计策略,其中交联密度较高的聚合物表现出更好力学和加工性能,这与传统的构效关系不同,为解决聚合物的力学性能和加工性之间的矛盾提供了新途径。研究表明该弹性体突出的力学性能源于高交联密度与脒-脲链段富集氢键诱导的微相分离结构,同时赋予其卓越抗蠕变性能和阻尼行为。其良好的加工性能则归功于随动态交联点增多引起的动态键含量上升和双重动态键协同催化机制。同时,材料可实现热触发自修复与重塑,力学性能恢复率均超过90%。这种集成电子效应与拓扑结构的分子设计策略,为开发下一代高性能、易加工的聚合物材料提供了新思路。本项目获得国家自然科学基金资助。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt0825