由化石燃料燃烧引起的氮氧化物(NOx)会造成光化学烟雾、酸雨、呼吸道疾病等问题,选择性催化还原(SCR)技术是用于去除NOx的最常用的方法,其中催化剂是该项技术的核心。在一定温度下煅烧LDH产生的混合金属氧化物催化具有较小的颗粒尺寸,较大的比表面积,均匀分散的反应位点,以及更高的热稳定性等优点受到广泛关注。

近日,我校环境科学与工程学院苏亚欣教授团队首次将Cu、Co、Ce三元体系引入层状双氢氧化合物(LDH),突破传统双金属的限制,三金属之间的协同关系增强了催化剂的抗硫能力和表面酸性,提高了它们的比表面积和氧空位,优化了氧化还原性能和表面酸性位点分布。以上研究成果以《CuCoCe层状双氢氧化物催化剂的活性及其机理》(Activity of CuCoCe layered double hydroxides catalysts and mechanism for C3H6-SCR)为题,发表在《燃料》(Fuel)上。东华大学苏亚欣教授为通讯作者。

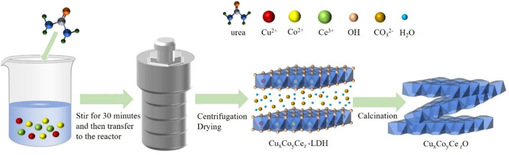

图1.CuxCoyCezO催化剂的制备

突破性性能:低温高效,抗水抗硫

研究团队通过设计Cu、Co、Ce三种金属的层状复合结构,解决了由于传统SCR催化剂(如钒基或贵金属催化剂)受限于高温活性窗口窄、抗毒化能力差等问题,显著提升了催化剂的氧化还原能力和表面酸性位点分布。实验数据显示,该催化剂在150-300℃的低温区间内,对丙烯(C3H6)作为还原剂的SCR反应表现出近90%的NOx转化率,且在水蒸气和二氧化硫共存条件下仍保持稳定活性,突破了传统催化剂的瓶颈。

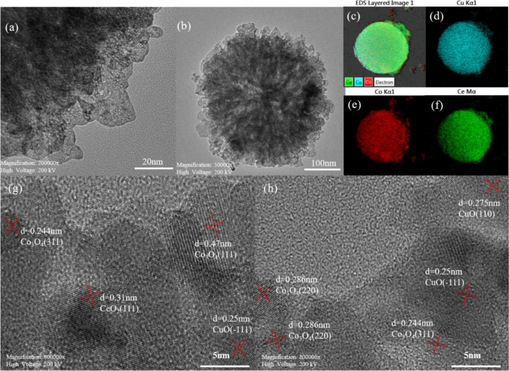

图2. TEM图像(a, b), Cu, Co,Ce的EDS制图结果(c-f), Cu0.21Co0.48Ce0.31O的HRTEM图像(g, h)

机理揭秘:协同效应与动态活性位点

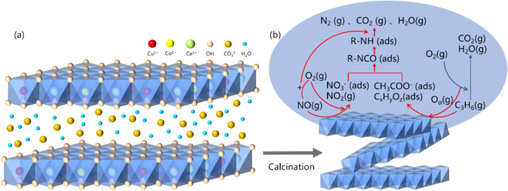

研究团队通过原位表征和理论计算,首次揭示了CuCoCe-LDH的催化机制:铈(Ce)的储氧能力增强了表面氧流动性,钴(Co)促进了丙烯的吸附与活化,而铜(Cu)则作为主要活性中心,驱动NOx的还原反应。三者形成的“协同网络”大幅提升了反应动力学效率。同时原位DRIFTS实验证实了甲酸盐、乙酸盐、二齿硝酸盐和单齿硝酸盐是主要的反应中间体。R-NCO物种是通过中间体相互反应形成的。此外,层状结构在反应过程中动态重构,暴露出更多活性位点,进一步延长了催化剂寿命。

图3. CuxCoyCez-LDH 前驱体(a)和C3H6-SCR对Cu0.21Co0.48Ce0.31O的反应机理(b)

该研究通过创新性三金属LDH设计、动态机理揭示及绿色技术路线的整合,为低温SCR催化剂的开发树立了标杆,对推动大气污染治理和碳中和目标实现具有重要意义。该工作得到了国家自然科学基金项目(52276103)支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236124009372