周围神经损伤常引发感觉和运动功能障碍,严重影响患者的生活质量。现有的神经导管虽能提供物理桥接,但因缺乏和神经生长适配的拓扑结构、力学性能及电信号传递能力,难以达到理想的修复效果。因此,开发具有仿生结构、适宜力学性能与电活性的神经导管对修复神经再生微环境具有重要意义。

近日,纺织学院黄晨教授团队联合上海交通大学医学院附属第六人民医院欧阳元明主任医师团队,通过在沟槽聚己内酯纤维(PCL)中同步负载单层石墨烯(SLG)和纳米金刚石(ND)颗粒构建了多功能神经导管。该导管利用沟槽结构引导神经细胞定向生长,并融合ND的力学增强性和SLG的高导电性,协同实现神经再生微环境的修复。以上研究成果以《负载单层石墨烯/纳米金刚石各向异性神经导管通过机械-电信号协同调控促进周围神经再生》“Anisotropic Single‐layer Graphene/nanodiamond Loaded PCL Conduits Provide Biophysical Cues to Manipulate Nerve Biomechanics and Bioelectric Function in the Restoration of Nerve Microenvironment”为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上,纺织学院博士生詹雷与上海交通大学医学院附属第六人民医院博士王旭、硕士生吕耀炜为论文第一作者。

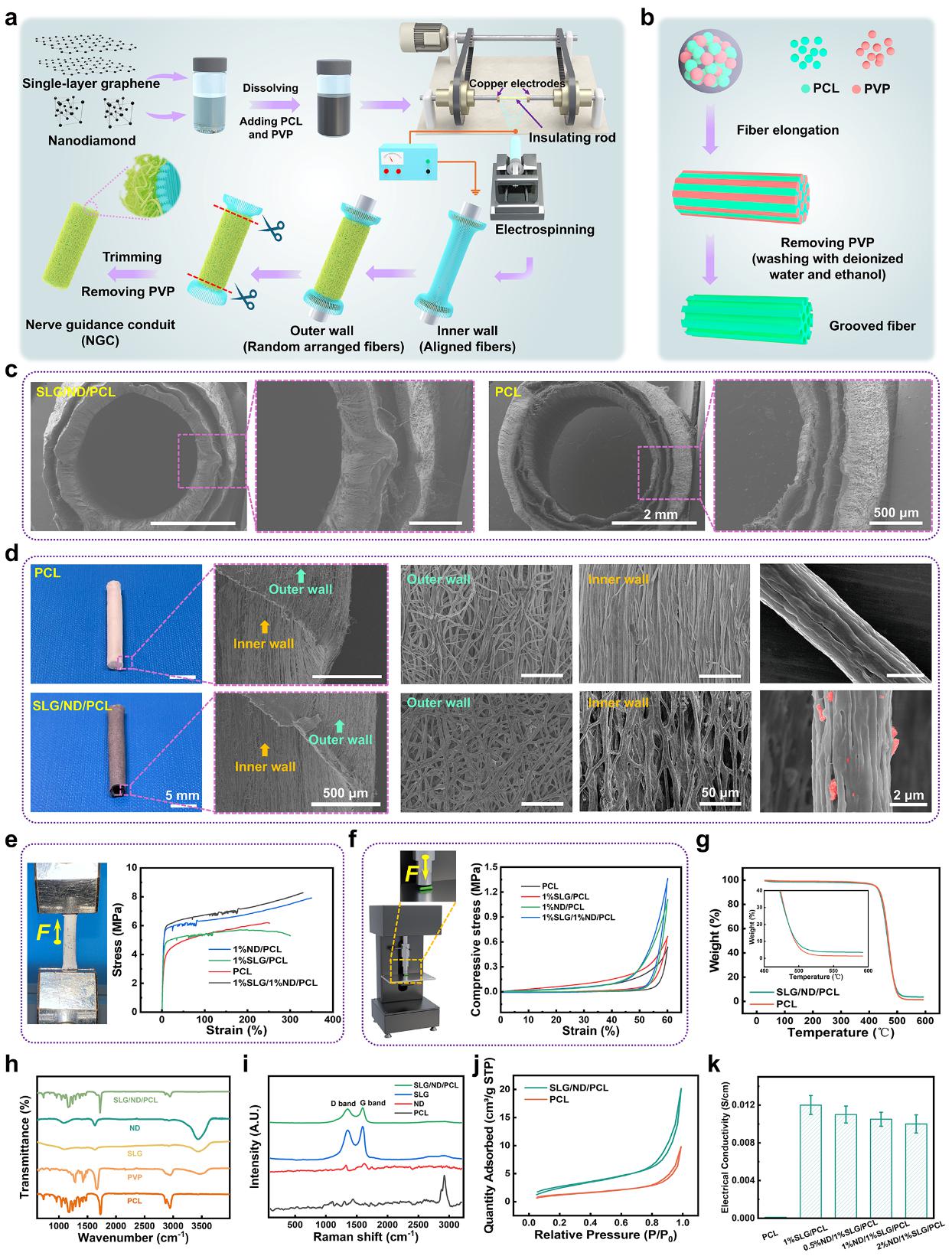

受天然神经束各向异性排列及神经细胞力电特性启发,采用静电纺丝技术制备SLG/NG/PCL微米纤维。通过乙醇后处理去除聚乙烯吡咯烷酮模板,结合溶剂诱导相分离技术制备沟槽纤维,纤维表面至多有14条取向纳米沟槽。具体过程和原理如下:

采用高/低挥发性溶剂溶解PCL,纺丝过程中沟槽的形成可分为3个阶段:1.高挥发溶剂与水汽交换;2.水滴蒸发形成孔洞,半固化PCL纤维拉伸;3.纤维完全固化形成沟槽。使用PVP作为牺牲模板,进一步增强了PCL纤维表面的沟槽数量和深度。相较于光滑纤维,沟槽结构通过取向结构和更大的比表面积促进细胞黏附、迁移。

采用自制装置制备双层导管:内层为双重取向纤维(沟槽+纤维平行排列),引导神经生长;外层为随机纤维,提高力学性能。ND的加入使导管压缩模量提升1.6倍,这归因于ND/PCL强相互作用及ND的高模量。此外,SLG本身的高导电性使得导管电导率达0.012 S cm⁻¹(图1)

图1. 神经导管的制备流程和性能表征

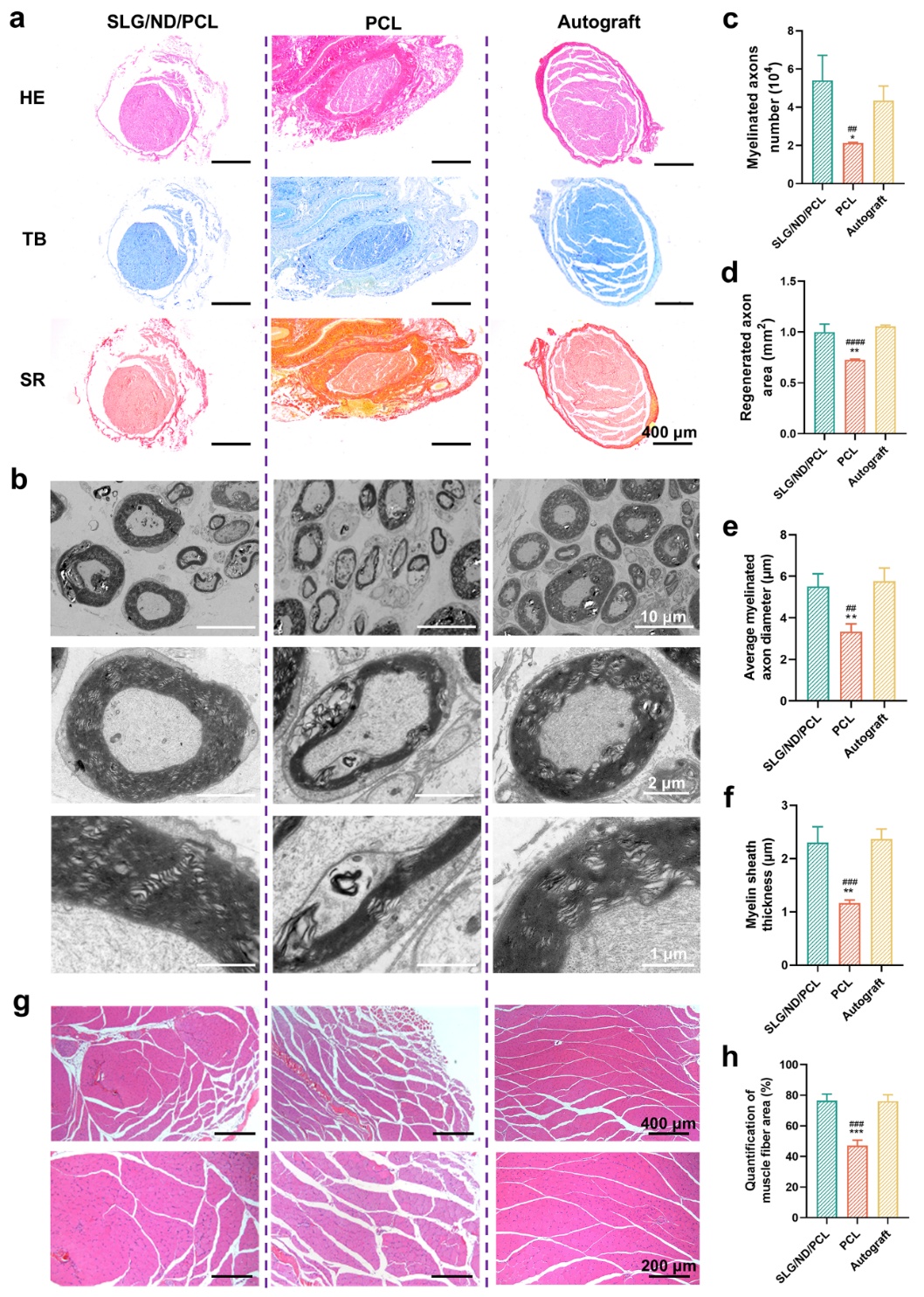

通过HE染色、甲苯胺蓝(TB)染色、天狼星红(SR)染色和透射电镜(TEM)观察不同组再生神经形态学改善情况。总体而言,SLG/ND/PCL组的肌肉萎缩情况较轻,轴突数量、面积、直径以及髓鞘厚度接近自体移植组,并明显高于对照纯PCL组(图2)。

图2. 神经导管促进神经再生相关蛋白表达情况

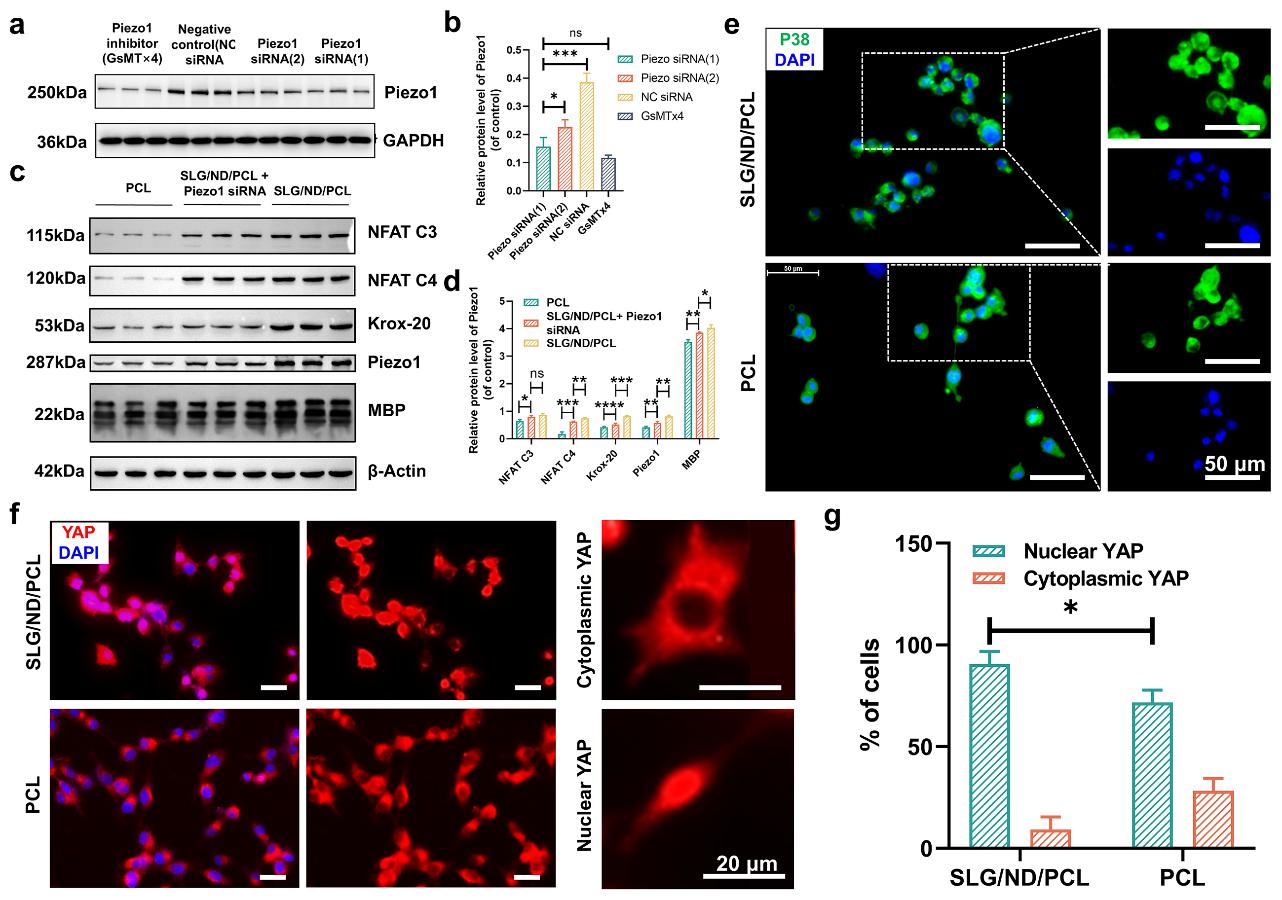

雪旺细胞在SLG/ND/PCL组中的髓鞘碱性蛋白表达显著增强。此外,在敲除Piezo1基因表达后,所有与髓鞘形成相关的蛋白表达均下调,再次证明SLG/ND/PCL导管可促进Piezo1表达并激活相关通路,以Piezo1依赖的方式促进NFAT信号传导和随后的髓鞘形成(图3)。

图3. 机械变形通过Piezo1而非p38信号通路促进再生

综上,本研究制备了表面沟槽可控的PCL纤维,并将其用作神经导管的构建单元。SLG和ND的添加进一步提高了神经导管的机械与导电性能,通过Piezo1依赖的方式对雪旺细胞生长和髓鞘形成产生协同效应,显著促进周围神经再生。

该研究工作得到了国家自然科学基金、上海市自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、先进纤维材料全国重点实验室的支持。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202419411