该研究为未来脑-机接口、可穿戴诊疗系统和慢病神经调控开辟了全新路径。

科幻电影中的“脑机接口”技术正加速走进现实!

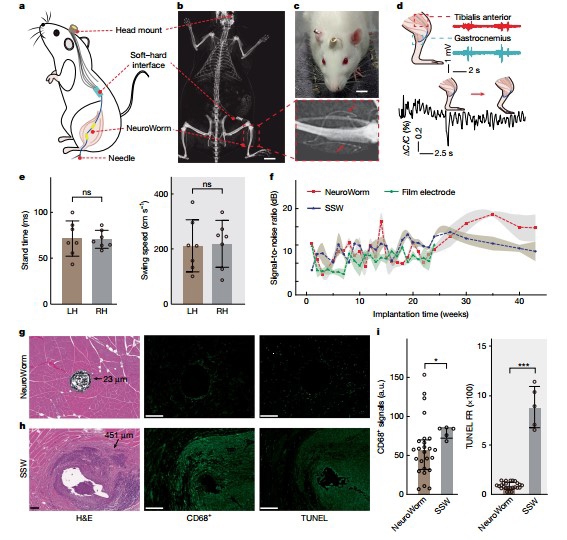

北京时间9月17日,中国科学院深圳先进技术研究院与东华大学的科研团队,在国际顶级期刊《自然》发表重磅研究成果,成功研发出名为“神经蚯蚓”的智能纤维。这种仿地球蠕虫结构的软纤维,可在体内自由游走,实现大面积、跨区域精准监测神经电信号及组织微小形变,一举打破传统神经接口技术局限,让一次手术完成全脑监测成为可能,为脑机接口领域带来革命性突破。

项目战略指导专家、东华大学先进纤维材料全国重点实验室主任朱美芳院士介绍,该研究提出了“活性”纤维神经的概念,并创制了一种仿地球蠕虫结构的、与生物组织力学高度匹配的、可拉伸和可移动的在体神经接口纤维平台。该平台成功实现了神经接口在大脑与肌肉系统的可控导航,以及动态实时、长时域的神经电信号和生物力学信号监测。

东华大学先进纤维材料全国重点实验室、材料科学与工程学院研究员严威表示,这一突破性成果标志着神经电子学从静态植入向动态交互、从刚性器件向主动智能纤维系统的范式转变,为未来脑机接口、可穿戴诊疗系统和慢病神经调控开辟了全新路径。

突破

从“固定探针”到“游走监测者”改写神经接口规则

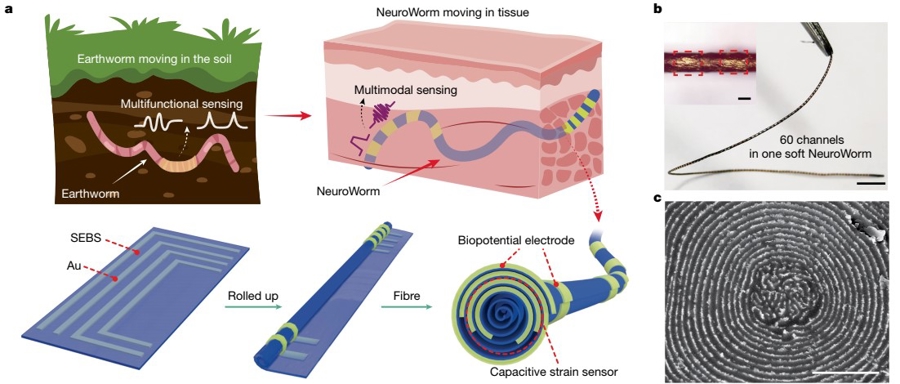

在大自然中,蚯蚓凭借独特的“体节”结构,实现了高度分布式的感知与运动控制能力。每一节体段中都布有离散的感知与神经单元,能够精准地感知外界刺激并灵活响应,展现出在复杂环境中自由穿行的非凡适应性。正是从这一自然设计中汲取灵感,中国科学院深圳先进技术研究的刘志远研究员联合严威研究员团队提出了NeuroWorm(神经蚯蚓)——一种仿蠕虫结构的动态、柔软、可拉伸的纤维神经接口。

传统的神经接口设备,更像“固定哨所”。例如,治疗帕金森病的电极,植入后便“钉”在大脑某一区域,若要监测其他部位,只能再次开刀、插入新的电极。科研团队在早期研究中也面临类似困境:特征尺寸40纳米的金属玻璃纤维虽能植入大脑,但一根纤维最多只能装载4个传感器,且质地偏硬,植入后身体会像排斥“外来入侵者”一样产生排异反应。而“神经蚯蚓”则大幅度打破了这些限制。

“NeuroWorm”的设计、制造策略和演示

首先是“兵力升级”:团队在一根头发丝粗细(约200微米)的纤维上,沿纤维轴向分布了60个(是传统方式的15倍)离散化的电极与应变传感器。这相当于将60个“神经侦探”装入一根细针,不仅能在组织内部导航、实现微创植入,还能精准监测多点神经电信号和生物力学信号。

其次是“身段变软”:纤维因其柔软性、远小于发丝的尺度,以及优异的多材料与多功能集成性,正日益成为神经接口领域中重要的器件形态之一。该研究中的纤维基底与人体组织的“软硬度”高度匹配。在动物实验中,这种纤维在肌肉中留存达13个月,取出时干净无痕——显示出良好的生物相容性,宛如“身体的一部分”。

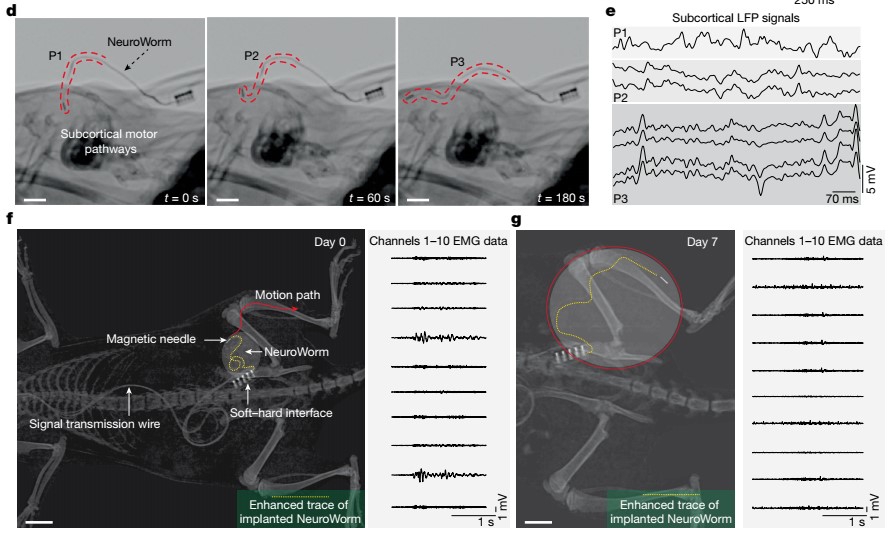

最关键的是“学会游走”:研究人员联合中国科学院深圳先进技术研究的徐天添研究员团队创新性地引入开放式磁控策略,实现了NeuroWorm在组织内的初步可控推进与转向,使其在体内“听话”地游走。实验视频中,这根透明纤维如蚯蚓穿梭泥土般,从实验小白鼠的一个区域移动到另一区域,沿途留下清晰的神经信号记录,全程无需二次手术。纤维的能动性,得益于“磁控”黑科技。“它就像一个机器人在大脑和肌肉中漫游,全程无创,对人体无害,”严威比画着解释道。

磁场控制下“NeuroWorm”对脑部与皮下筋膜的动态监测

未来

患者或无需多次手术,神经疾病可提前预警

纤维“神经蚯蚓”的突破性进展,正在重新定义神经疾病的治疗模式。在传统的帕金森病治疗中,患者可能需要在大脑的不同区域植入多个电极,每次手术都伴随着一定的风险。然而,“神经蚯蚓”仅需一次植入,便能游动至不同的病灶区域,监测神经电信号,甚至通过电刺激有效缓解症状——这预示着未来人类或将能够借助它,实现对神经活动的精准调控。

其更深远的价值在于“长期监测”能力。在动物实验中,研究团队通过极小的切口将“神经蚯蚓”植入大鼠肌肉,连续记录稳定的生理信号超过43周,且在植入54周后仍未引发明显的组织反应或纤维化包裹,展现出在同类器件中极为罕见的长期稳定性和生物相容性。

与传统临床导线类纤维相比,“神经蚯蚓”对周围组织的干扰极小,信号质量优异,显示出巨大的临床转化潜力。其13个月的体内留存能力,使其能够像“神经监护仪”一样,持续捕捉帕金森病、阿尔茨海默病等疾病的早期信号。“这就像可穿戴设备监测心率一样,它能提前发现神经异常,在症状出现前发出预警。”严威解释道,这为神经疾病的“早期干预”开辟了新的途径。

NeuroWorm长周期生物相容性论证

朱美芳向记者透露,未来,合作团队将持续深化相关研究,通过构建大型电磁线圈阵列,旨在打造高强度、动态可调的磁场环境。同时,结合微型磁针阵列及闭环运动控制策略,力求在复杂组织内部实现安全、精准、实时的导航与感知解耦控制。这一突破将推动生物电子学从“固定被动记录”向“移动智能协同”的关键性跨越。团队期望未来能与更多应用单位开展紧密合作,以加速推动该技术的实际应用。

朱美芳(中)与团队正在研讨项目细节。

据悉,东华大学研究员严威,中国科学院深圳先进技术研究院研究员刘志远、徐天添,以及副研究员韩飞共同担任该论文的通讯作者,第一完成单位为中国科学院深圳先进技术研究院。中国科学院院士朱美芳、郑海荣在项目整体布局、研究方向凝练、关键材料体系构建等关键环节提供了深度指导与重要支持。该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会、深圳市科技计划、中国科学院战略性先导科技专项等多方面的资助与支持。(时间:2025-09-18 来源:上观新闻 作者:文汇报 储舒婷 通讯员 王宇)